关于幕张Baytown的一些想法(后篇)

2023.06.13

Patios11号街(M7-1街区):助手時期1995年时

11号街是Baytown中最有名的街区。由世界著名的建筑家斯蒂文·霍尔设计的。这个街区是比代表性的3号街更加的边长,大约是70×135米左右。这里霍尔先生提案日语的【の】的字体构成形式配置公寓。

霍尔先生的提案是,规则的重复的开口称为【无声的建筑】的基础部分,和各种地方点点的【积极建筑】做对比的设计。

前面提到的,Baytown里,街区里有着很多的设计者参加,里面的竖着方向的转换为前提。但是霍尔先生的提案并没有遵循这个规矩,Baytown的全体调整会议里有了各种的 争议。最后霍尔先生的提案被认可,3号街的1年之后平成8年3月完工了。

但是是网络和邮件都不是很普及的时候,事务所的联系都是用传真进行的。为了日米的设计进行下去,日本感到晚上回家之前发送国际传真,第二天早上收到回复的传真。时代是泡沫经济的后半,可以说是24小时备战的世界了。

11号街的计画,像前面说的和Central park同一时期开始了。我当时刚好是3号街的实施设计完事之后现场监理的状态。被上司问”石岛下个是想干M7-1还是SH-1?”。虽然也有其他的项目,被决定下一个也是Baytown担当的时候就完全不能从这个泥潭逃脱出去了。

11号街是当时霍尔先生做的企画设计,我选择了有自由度比较高的Central park,有时候闲的的时候就去帮帮实施设计的忙。

最开始会做成什么样的有一些不安的心情,建成之后【无声的建筑】【积极建筑】的对比设计非常的精彩,中庭和公寓下的水盘映出周围的水影非常的美丽。

幕张Beach terrace(H2-2街区):2003年10月~2007年3月

中央公园之后担当的是幕张Beach terrace。

中央公园之后三井不动产组合和清水建设组合最为共同事业体制进行下去了。但是由于负责企业的变化,中央公园是三井不动产组合负责,Beach terrace是清水建设组合负责。

计画设计调整人是开发商共同体,所以Beach terrace的企画设计和设计调整不行曾根先生而是清水建设组合的计画设计调整人,已过世的大村虔一担当的,曾根先生参加了其中的一个公寓的设计。

大村先生本来是都市计划设计研究所主宰,在都市计划的第一线活跃的人,那是他离开事务所,回到母校的东北大学做教授。所以并没有员工,研究室的毕业生仙台市活动为中心的NPO法人(都市设计Works)的员工成了担当,但是和东京的事业者的沟通很难,Baytown计画这个难得的机会,一边当曾根先生的事务所所员,一边作为大村先生的员工工作了。

都市计画家大村先生设想的企画设计非常的创新。Beach terrace是面向海的街区,大村先生把面向海的地方开大的窗户,更多的住宅能看见海所以有着很高的价值。

获得了开发商的加分,日照,方位等很多的要素用表格算出总得点,海岸的公寓在海边的一侧开大的窗户的方案获得了高分,开发商也很认同,企画设计图就完成了。

在那之后,我作为大村先生的设计组里 的一员工作者,但是师傅的曾根先生对企画设计理念的想法不同,觉得这个提案不行,工作成为一种下克上的状态。。

在这个工作中我从曾根先生的事务所独立了。之后,集会所,停车场,中庭的设计监理工作,清水建设组合和三井不动产组合的事务所收到的第一个工作。

详细参考幕张Beach terrace的主页

道路

Baytown的理念是,每个街区都有复数的设计者,为了做出有变化的街景。

所以,复数的街区统筹的的担当计画设计调整者是大村先生。

担当计画设计调整者是,地区的设计方针决定之后,地区内的公共空间(道路和公园等)的设计担当。我在这里设计了有着缓坡的道路设计。从铺砖的样式到停车栏,街灯,街旁的树等等的选择都参加了。

幕张Aqua terraceSH-2_1街区):2007年11月~2010年3月

幕张Baytown计画进行到了最后。幕张Beach terrace的下一个是里车站最远的SH-2街区。

这个街区原本不是公寓用地,千叶是的平均家庭人口数比当时计画的更少,所以从计划人口26,000人的倒着算的话,增加了户数。事业者,Baytown相关的所有事业者进行投标选取,三井·清水组合被任命了。

曾根先生和我,担当了投标用的企画设计图。面向海,幕張Baytown的东南角的位置,作为千叶市的门脸相称的设计。

首先是高层街区的幕张Aqua terrace。建筑物是沿道型的板状高层楼为中心构成的。

在那之后担当了集会所的设计监理。这里设计了有被曾为CUBE的木造集会所4所。这时期托儿所,儿童建筑有着经验,儿童房已经加进去。

详细参照幕张Aqua terrace【CUBE】主页

THE幕张BAYFRONT TOWER&RESIDENCE(SH-2_2,3街区):2008年3月~2015年9月

幕张Baytown的最后是「THE幕張BAYFRONT TOWER&RESIDENCE」Baytown最高的塔125m的标志性的建筑。

与14层的Aqua terrace板状高层楼的中心构成为对比,这个街区的塔楼是中心开放的度假村的计画。

比起企画设计的正当时,石岛家的儿子出生了。夫人早觉得要生,坐出租车送去了妇科。我以为之后一直呼呼的练习呼吸法就可以了。没想到助产师说”还暂时生不了呢,你回去吧“那之后回到了公司做了下午开会的资料,因为是会议主持,和建设公司的部长说明了情况,帮我代替了主持。

○

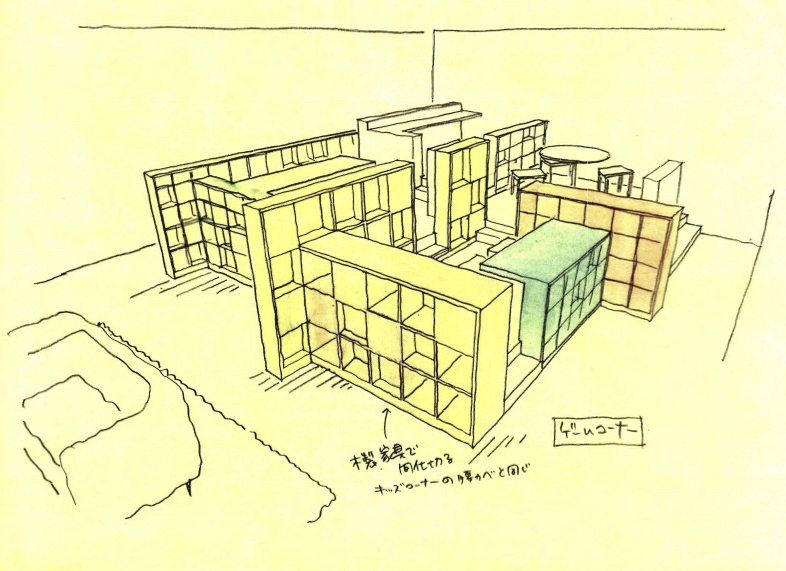

企画设计完成了之后,集会所的设计开始了。平房的建筑,在高楼和塔之间骑着减轻压迫感的作用。

主题是儿童房。但是和以往的儿童房不同,身体的能够活动的空间,还有当时能玩流行的游戏机等等的空间。在这之前孩子们一般是在公寓的大厅玩,沙发被占着默不吭声的玩游戏。想做的人要做不了,大厅的环境也不是很好等等问题。这次积极的设计了能够玩游戏的休息空间。

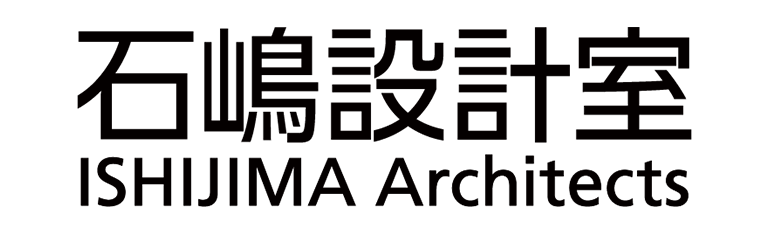

儿童房间分成了3个空间计画的。

1)活动角,各种玩具散乱,能让幼儿的身体运动玩耍。

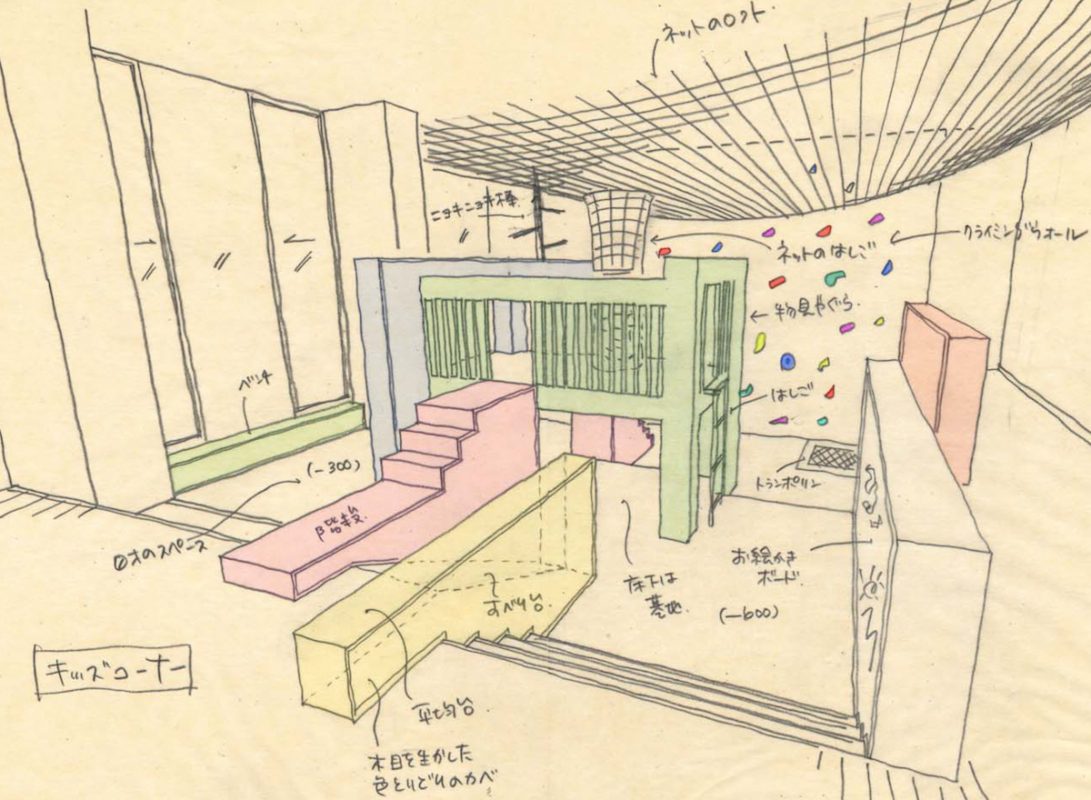

2)游戏角,没有背板的一部分的家具作为间隔。小学生以上的孩子能够自由的玩耍。

3)休息室,家长们能够看户着孩子们。

这样,孩子们就可以根据你年龄和喜好来自由的玩耍了。并且家长们也能一边休息一边看护孩子。

○

实施设计顺利的进行,终于开工的时候大事件发生了。2011年3月11日的东日本大地震。

开发商和建设公司对应赈灾,地震后海湾区域的目标也有了变动,构造的重新考量和防灾等相关的设备,灾害对策等变更成更加的重视的设计了。但是这就意味不能增加施工费的同时需要消减一些项目来增加施工费。

就在这时集会所就成了焦点。我担当的儿童房的功能留存,但是从户建的建筑编导高层的1楼,我的工作也从新建工程变成了内装工程。

儿童房前穿过,虽然不敢往里面一直盯着看,但是扫了几眼看见了儿童车和几双脱下来的鞋子。都已经过了7年了,还被使用者稍微有些安心了。

后记

1991年秋天开始,我的幕张Baytown物语就开始了。2015年9月THE幕张BAYFRONT TOWER&RESIDENCE。还是幕张Baytown完成的日子。

从曾根先生当时被说石岛是千叶大学毕业的所以幕张担当,我当时没想到会24年一直相关这个工作。但是,长时间一直做一个工作,有很大的成就感。

24年间虽然很长,但是公私都发生了各种事情。

・1991年:弗雷迪·墨丘利去世、苏联解体、曾根幸一·环境设计研究所入所(石岛)

・1993年:欧盟诞生

・1994年:科特·柯本、艾尔顿·塞纳、金日成去世

・1995年:阪神・淡路大地震、Windows95发售、东京地铁沙林毒气事件、Patios3号街完工

・1996年:Patios11号街完工

・1997年:香港回归

・1999年:澳门回归、海洋走廊开通

・2000年:结婚(石岛)

・2001年:美国同时多出恐怖袭击

・2002年:世界杯日韩大会、日朝首脑会谈、绑架被害者5人回国

・2003年:伊拉克战争、SARS流行、Central park完工

・2004年:Ichiro 职棒选手年间最多安打新纪录,曾根幸一·环境设计研究所退所、石岛设计室创业(石岛)

・2005年:爱·地球博览会开幕

・2006年:株式会社石岛设计室成立(石岛)

・2007年:幕张Beach terrace完工、东京事务所在墨田区横纲开设(石岛)

・2008年:雷曼事件、儿子出生(石岛)

・2009年:奥巴马大统领就任、迈克尔·杰克逊去世、东京事务所转移江东区森下(石岛)

・2010年:幕张Aqua terrace完工

・2011年:东日本大地震、FIFA世界杯优胜、本拉登杀害、金正日去世

・2012年:金环日食

・2013年:东京事务所移至中央区日本桥富泽町(石岛)

・2014年:俄罗斯吞并克里米亚

・2015年:THE幕张BAYFRONT TOWER&RESIDENCE完工、幕张Baytown完成

幕张Baytown工程,经历了半身大地震和东日本大地震等自然灾害,还经历了泡沫经济和雷曼事件等经济危机终于与2015年完成了。

大规模的项目排着队的中止和延期里,公寓的调整供给量,完成时期延迟下,符合市场的状况下柔软的对应更改了。

官民一体凝聚各种功夫让幕张Baytown工程延续了下去。我认为也是有着很稀少的优秀的事业计画的住宅地计画。

○

在最近,虽然儿童相关的建筑变得多了起来,这回向导了幕张Baytown工程,之后总结了成这篇文章,我的建筑士的原点有重新再确认了。

我的设计手法,首先是自己画草案,然后员工和各个部门的专家一遍讨论一遍把建筑物做到完美,就像幕张Baytown一样的设计手法。

这个手法是否正确并不是很清楚,现在再去改变也很难,将这个手法做到极致,为客户提供更好的建筑物,以后也将更加努力。

○

感谢您阅读到最后,感激不尽。