点検口について想うこと

2023.05.12

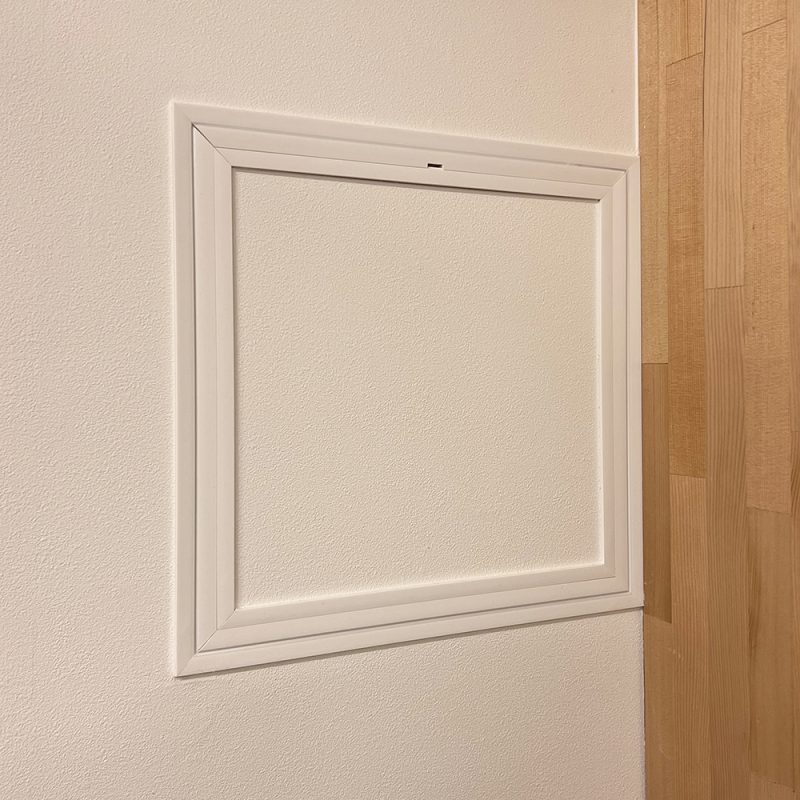

点検口(てんけんこう)って知っていますか?天井(写真1)、床(写真2)、壁(写真3)に設置され、配管や配線の点検やメンテナンスを行うための重要な部材です。

そのデザインは様々ですが、一般的には金属製や樹脂製の枠が付いた四角い開口部で、外枠と内枠の2つで構成されています。外枠は開口部の縁にはまり、内枠のさらに内側には天井や壁と同じ仕上材が施されます。

ただし、点検口は見た目がイマイチなため、意匠設計の立場からはできるだけなくしたいものです。しかし、設備設計や工事業者から「どうしても必要」と言われると、設置せざるを得ません。

このコラムでは、私たちがこれまで、点検口とどのように向き合ってきたかについて、ご紹介します。

○

○

天井点検口

天井点検口は、天井裏の設備のメンテナンス用に設置されます。天井カセット型のエアコン(通称:天カセ)、換気扇のフィルター、ダクトのチェック箇所、電気配線の接合部、シャッターのモーター等の近くや直下に設置されます。

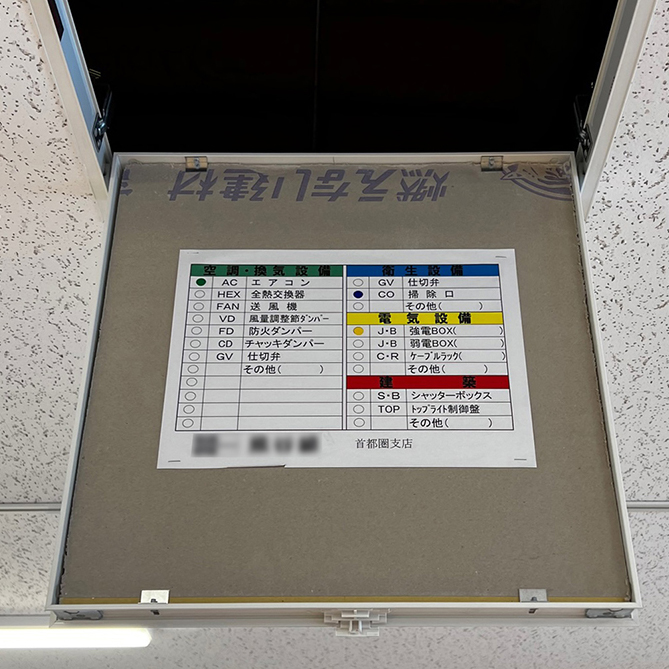

竣工後、長期間開けないことが多いため、点検口の裏側には何のための点検口なのか表示することが多いです(写真4)。

天井点検口のサイズは45cm角が一般的です。脚立に乗って頭や手を天井内に突っ込み、メンテナンスを行います。私たちも、改修工事を行う前にはダクトが通るルートがあるか等を確認するため、点検口に頭を突っ込むことがあります(写真5)。

最も一般的な点検口は、銀色のアルミ製額縁タイプのものです(写真1)。安価なことが、多く使われている理由だと思います。

天井は白いことが多いため、幅1cm程度の銀色の額縁がダブルで廻っている点検口はかなり目立ちます。倉庫やバックヤードであれば問題ありませんが、目立つ場所に設置するとかなり違和感があります。

そこで、目立たない点検口として目地タイプがあります。先ほどの額縁タイプとは異なり、外枠、内枠とも数ミリの金属が見えるだけのシャープなデザインです。石膏ボードにビニルクロスを貼った天井等、ある程度固い天井材であればきれいにおさまりますが、オフィスや保育園等で多く用いられる岩綿吸音板の天井では、虫食いの部分からボロボロ欠けてきます(写真6)。

師匠の曽根さんから、建築家は街を歩いている時にもアンテナを張り巡らし、街を構成するパーツを覚えろ。と教わって以来、ずっと私は実践してきています。ある日、ショッピングモールでの買物中に、白い額縁タイプの天井点検口を見つけました。ダブルの額縁の幅は同じですが、色が白なので、銀色の点検口ほどは目立ちません。それ以来、私は岩綿吸音板を使う場合には白い額縁タイプ、ビニルクロスの場合は目地タイプ、バックヤードは銀色の額縁タイプと使い分けています。

最後に変わった点検口をご紹介します。

グローバルキッズ武蔵境園では、廊下の天井全面に、無節のヒノキの羽目板を貼りました。

素敵な天井になりましたが、天井点検口はなくせません。そころで私たちは、現場の所長にオリジナルの点検口をつくって欲しいとお願いしました。

所長も私たちの気持ちを理解してくれ、実際に貼る羽目板を一部切り取って、板目も合わせたオリジナルの点検口をつくってくれました。

これは、丁番(蝶番、ちょうばん、ちょうつがい)で開閉する既製品の点検口とは異なり、天井に一回り大きい内ブタが引っかかっているけんどん式です。そのため、大地震時など内ブタが斜めになると落下する可能性がありますので、落下防止のためにワイヤーも設置しました。

このオリジナルの点検口は、天井のデザインによく馴染み、とても満足しています。また、安全対策も万全で、安心して使用することができます。

○

床点検口

床の点検口は、直接触ることができるためさらに注意が必要です。収納の中やバックヤードの点検口ならば金属製の既製品でも問題ないですが、一般の人が利用するエリアに設置する場合には細心の注意を払わなければなりません。

特に、私たちが得意としている保育園、幼稚園、認定こども園等の園舎や子どもの施設では、安全性を考慮し、様々な工夫をしています。

まずは縁の段差です。ほんの数ミリですが、この段差がヨチヨチ歩きを始めたばかりの乳児がつまずく原因になります。多くの保育園の子どもたちは裸足で過ごしています。金属製だからと言って、足を切ることはあり得ないのですが、足裏が柔らかい子どもたちが裸足で踏むことはできるだけ避けたいです。さらに写真2のような回転式の引手はより注意が必要です。子どもは好奇心旺盛で、子どもでも容易に引手を出すことは可能です。クルッと回転させ、半円の引手が床から出っ張っていたら、大けがのもとです。

そこで私たちは様々な工夫を施した床点検口を園舎や子ども施設に設置しています。以下に写真とともに私たちがオリジナルでつくってきた床点検口をご紹介します。

まずは、周囲の金属枠を木枠に変更してみました(写真13)。木枠は柔らかい見た目で子どもの足にも優しいです。ただしこの当時はまだ開閉をするための方法が思い浮かばず、やむを得ず回転引手を設置していました。

次に、雌ネジをあらかじめ点検口に打ち込んでおく方法を試しました。写真14の両サイド中央に小さな銀色の穴が見えます。これが雌ネジです。通常「ネジ」と言えば、外周にネジ山が切られていて打ち込む方の雄ネジを思い浮かべますが、内周にネジ山が切られていて打ち込まれる方は雌ネジと呼ばれてます(理由については各自お考えください)。

点検口を開けたい時には、雌ネジのサイズに合う雄ネジを打ち込んで引っ張ります。これはうまく行ったのですが、長い間使っていると雌ネジの中にホコリが溜まって使いづらくなるのかな…と思いました。また衛生的にも好ましくありませんね。

ちなみに写真14は外枠はありますが、内側のフタ部分には木枠はありません。フローリングを数枚ベニヤに打ち付け、落とし込んだだけです。しかし写真10,11の天井点検口のように実際に貼ったフローリングを一部切り取った訳ではなく板目も合わせてないので結構目立ちますね。

写真14の改良版では、雌ネジに平らな雄ネジを最初から打ち込んでおけばホコリは溜まらないと考えました(写真15、16)。写真15のように平らな雄ネジを緩め、ネジ頭をつまんで点検口を開けます。雄ネジを強めに締めればば子どもがいじってもネジが廻ることはありません。

一方、写真14では木枠を薄くすることを考えました。フローリングの板目も合わせたので、どんどん目立たなくなってきました。

最後に枠なしの床点検口をご紹介します(写真17,18)。これは、ある程度堅いフローリングを使用している場合に適しています。写真は両方ともゴムの積層フローリングです。

点検口を開けるには、吸盤を使用します。写真16のように幅狭のフロリーングでは無理ですが、1枚の幅が広く、ウレタン塗装が施されていれば、吸盤で十分に開けることができます。

ちなみに点検口のフタの裏側は、ベニヤに角材で補強しています。フロリーングは接着剤で貼りますので、どうしても乾燥した時に反ることが多いです。そのため、角材で補強することが重要ですね。

○

終わりに

点検口は、天井裏、床下、壁の中との接点で、開放して調査することで、建物の状態を把握し、問題の早期発見に役立つため、建物の長寿命化において欠かせません。一方、点検口は建物の見た目にも大きな影響を与えます。

バックヤードであれば問題ありませんが、室内の重要な場所に設置される点検口は、写真10,11や17,18のような、見た目が良く、利用者に優しいものであるべきと思います。

点検口を開けるのは私たち建築のプロですから、使い勝手のみを優先するのではなく、見た目とのバランスがとれた点検口を選択するべきです。

ここまで、私がこれまでつくってきた点検口についてあれこれご紹介して参りました。しかし、これはあくまでも私の経験から得た我流のノウハウで、必ずしも正解ではありません。あくまでも点検口を選択する際のひとつのアイデアとして受け取ってもらえれば幸いです。

○

投稿者プロフィール

石嶋寿和(いしじまひさかず)

東京都渋谷区生まれ、茨城県古河市(旧猿島郡総和町)出身。

曽根幸一・環境設計研究所を経て2004年に独立し、個人事務所として石嶋設計室を設立。2006年には株式会社石嶋設計室に改組。 独立後もスタッフ時代に担当していた都市デザインの仕事を続けていたが、たまたま90㎡の保育所の内装設計を依頼され、現在までに新築、改修を問わず、200園以上の子ども施設の建築に携わる。

現在では、子ども施設の建築を通じて培ったノウハウを生かし、幅広く新しい建物を生み出している。

○