園舎の玄関について想うこと

2023.09.11

玄関は建物を訪れる人々が最初に目にする空間で、建物の印象を左右する非常に重要な要素です。特に保育園、幼稚園、認定こども園等の園舎や子ども施設の場合、玄関は子どもたちを受け渡しする場所としての役割を果たすと同時に、家庭と園舎との接点となる場所でもあります。そのため、園舎の玄関の設計にはデザイン性とともに機能性の確保がとても重要です。

このコラムでは、私たちが過去に設計した園舎の玄関の事例と、設計する際に私たちが注意していることをご紹介します。

○

○

玄関のデザイン

前述のとおり、玄関は建物の顔とも言える場所で、そのデザインは特に重要です。特徴的な素材の選択、洗練された照明計画、象徴的な要素の導入、そして家具の配置など、デザインの様々な工夫を施します。

神田淡路町おおきなおうちの玄関は、レンガの透かし積みのスクリーンが印象的です。このデザインは、旧万世橋駅(現在のマーチエキュート神田万世橋)の美しい赤レンガのアーチと呼応するようデザインしました(写真1)。スクリーンの奥は子どもの下足箱、アーチの高さは1.4mほど、大人はかがまないと入れない子ども専用のスペースです。

ラフ・クルー烏山保育園では羽目板で半アーチ型のエントランスをつくりました。ランダムな配置で直線的な照明が未来的な印象を与え、子どもたちや来園者を奥へ誘います(写真2)。

写真3は、玄関にアクセントカラーを用いた事例です。ローコストであっても、ビニルクロスの色を変えるだけで、玄関に明るい印象を与えることができます。

立華学苑(たちばながくえん)の玄関で、縦格子の木ルーバーで四周を覆いました。建具の木枠を表面には出さないよう、ティテールには十分注意しました。間接照明と木ルーバーの相性は良く、魅力的な玄関になりました(写真4)。

写真5は、カフェ風の保育園の玄関です。大きなガラス窓と鏡板でつくられた引違い戸、イタリアンレストランを彷彿させる黒板のメニューボード、折り上げ天井、湾曲した階段、ライトアップされた絵本棚など、細部にまでこだわったデザインが特徴です。

グローバルキッズ松陰神社駅前保育園の玄関では、木製扉の両サイドにクリスタルブリック(株式会社モザイクジャパン)というガラスのレンガを採用しました。内部から照明を当てることで、優しい光を玄関先につくりだし、夜、子どもをお迎えに訪れる保護者の疲れを癒やすデザインを目指しました(写真6)。

写真7は、チョークボードペイントを使用した玄関です。玄関に四角い独立柱があって邪魔だったのですが、丸柱にしてアクセントカラーのチョークボードペイントを塗りました。照明も放射状にレイアウトすることで、賑やかな玄関になりました。

試し書きと称して、いつも子どもたちにお手紙を書いています。

まちのてらこや保育園の玄関は、江戸時代にタイムスリップしたような空間です。すべてがまがい物ではなく、本漆喰のなまこ壁と和瓦の小庇、床の洗い出しは、一流の左官職人に手によるものです。

また地元日本橋で調達した切長提灯のサインで和風の玄関を演出しました(写真8)。

○

玄関のアイストップ

デザインのひとつの手法として、私たちはアイストップを特に重要視しています。アイストップは長い軸線の先にあって人の視線が集中する重要な要素ですので、常に注意してデザインしています。

例えば、グローバルキッズ松陰神社駅前保育園では、写真6の重厚な木製の玄関扉を開けると、最初に目に飛び込んでくるのは背板がレンガの絵本棚です。写真では絵本が少ししか陳列されてませんが、仮に絵本がなくても、建物の外壁と呼応した背板のレンガと均等に連続する木製梁が象徴的な印象を与えます(写真9)。

また、認定こども園さくらでは、真っ赤なアーチ型のアイストップが特徴です。均等に連続する丸いペンダント照明と箱形の家具が軸線を強調しアーチが受け止めてくれます。軸がわずかにずれているのですが、それを感じなくするほどの力強さがあります(写真10)。

写真11のは、分譲マンションの低層階に入る園舎です。外観が和風を意識していたため、アイストップには違い棚風のデザインを採用しました。開園後、この棚に何が飾られているかは不明ですが、一輪挿しなどがピッタリだと思います。

写真12の園舎では、ある作家の絵画を玄関に飾ることが最初から決められていました。そのため、私たちはアイストップとして絵画がより引き立つよう、両サイドから間接照明であおりました。

写真13は園舎ではありませんが、あきやま子どもクリニックの壁画のアイストップです。写真12と同様に、内装は背景に徹し、照明で壁画を引き立てました。

私たちは、内装は背景に徹し、主役を際立たせることを心がけています。写真12と13は、この考え方を実践した典型的な例です。

○

玄関建具の種類と素材

玄関建具の種類は、園舎ごとにまちまちで、これまで様々なタイプをつくってきました。近年の園舎ではセキュリティ確保のため、オートロックの導入が必須となっており、それとの相性はとても重要です。

開き戸はオートロックとの相性が良く(写真14,15,16)、費用も抑えられるため、最も一般的です。

自閉することは必須ですが、100度ぐらい開けた時に自閉しないようストップ機能を効かせます。日常使い時には、ドアを90度まで開けることはありません。したがって日常の利用の際には問題なく自閉しオートロックは機能します。

開放させたままにできると子どもたちが集団で出入りする際に非常に便利です。隣との敷地境界線が近い等、建築基準法上ストップが禁じられることもありますが。

自動ドアは巻き込み事故の心配があるため、採用されることは少ないです(写真17_1,2)。最新の自動ドアはセンサーが充実しており、安全性は向上していますが、まだまだ自動ドア=危険というイメージが残っているようです。高価な点も避けられる理由のひとつです。

半自動引戸はあまり普及していませんが、私は実用的だと思っています(写真18,19)。これは、手で開け、手を離すと自動で閉まる仕組みで、安全性も高く、自動ドアよりも安価に設置できます。ただし、レールに砂や泥が入ると閉まらなくなることがあるため、戸建など、外部から直接玄関に入る園舎には向いていません(ショッピングモールやオフィスビル内等、屋内から入る園舎には向いています)。適度な遊び(ガタガタ揺れる)がありますのでオートロックは相性は微妙です。

玄関建具の素材も多様です。ステンレス(写真18)、スチール(写真19)、アルミ(写真16,17_2)、木(写真14,15,17_1)など、様々な素材を使ってきました。

園舎では、バギーや食材搬入用の台車が建具に当たることもありますので、ペンキがはがれやすいスチールはあまり使用しません。ステンレスも重たく、特に赤ちゃんを抱っこしたままのお母さんでは重たくて開けづらいです。

一方、軽量なアルミは開き戸に適していますが、角が尖ってますので若干の危険性があります。一方、スチールやステンレスは板を折り曲げて作られるため、角が丸く安全性は高いです。

木製の玄関建具(写真14,15)は風雨にさらされる場所では使用できませんが、大きな庇がある場所では積極的に提案します。定期的なメンテナンスは必要ですが、豪華な玄関を演出することができますが、もちろん高価なものになります。

すべてにおいてメリットデメリットがあり、この場で何が良いか判断することは難しいですが、園舎の特性や立地。経済条件を考慮し、バランス良く検討し選定する必要があります。

○

下足箱と掲示板

玄関には下足箱と掲示板がほとんどの場合設置されます。

下足箱のデザインには何種類かありますが、大きく分けて、1足ずつのマスに仕切ったタイプと、横長にして複数の靴を並べるタイプの2種類が代表的なものです。フタがついた下足箱も一部で見られますが、玄関はすっきりしますが、フタを開閉する手間が増えます。さらにフタ分の費用もかさむため、使い勝手と経済性を重視してフタなしにすることが多いです。過去につくった園舎で、開園後にフタをもぎ取られた悲しいこともありました。

下足箱をマスごとに仕切る場合、それぞれのマスのサイズを決定しなければなりません。これが結構難しく、平均的なサイズに設定すると、乳児用では広すぎたり、幼児用では狭すぎたりする可能性があります。都心の園舎では玄関のスペースは限られているため、乳児と幼児のマスのサイズに差をつけることもあります(写真20)。

そのため横長の下足箱とし、4,5足並べるようにすることが多いです(写真22,23)。このタイプの下足箱は、靴の幅に合わせて柔軟に並べることができます。また、大人の靴も収納できますので、来園者(大人)の靴が玄関に放置されることがなくなります。

費用も考慮しなければなりません。フタについては上記の通りですが、マスごとに仕切る場合、方立(ほうだて=縦仕切り板)が増えるため、材料と手間がともに増え。横長に比べてコストアップになります。

下足箱を1段(写真20,22)にするか2段(写真21,23)にするかも園によって異なります。これは、園内を裸足で過ごすか、上履きを履くかに連動します。以前は保育園は裸足、幼稚園は上履きが一般的でしたが、東日本大震災以降、避難を想定して保育園でも幼児が上履きを履くことが増えたため、2段の下足箱が増えています。

見落としがちなのが保育士の下足箱です。保育士が、自家用車ではなく、電車やバス等、公共交通機関で通勤する園舎では、通勤用と外遊び用の2足分の収納スペースが必要です。写真24のように、それでも足りない場合は別途シューズラックを購入している園舎もありました。

ロングブーツやレインブーツも収納したいという要望も時々ありますが、スペースの制約から勘弁してもらっています。

下足箱は事務室の受付カウンターとしても兼用され、天板の上には様々なものが置かれます。

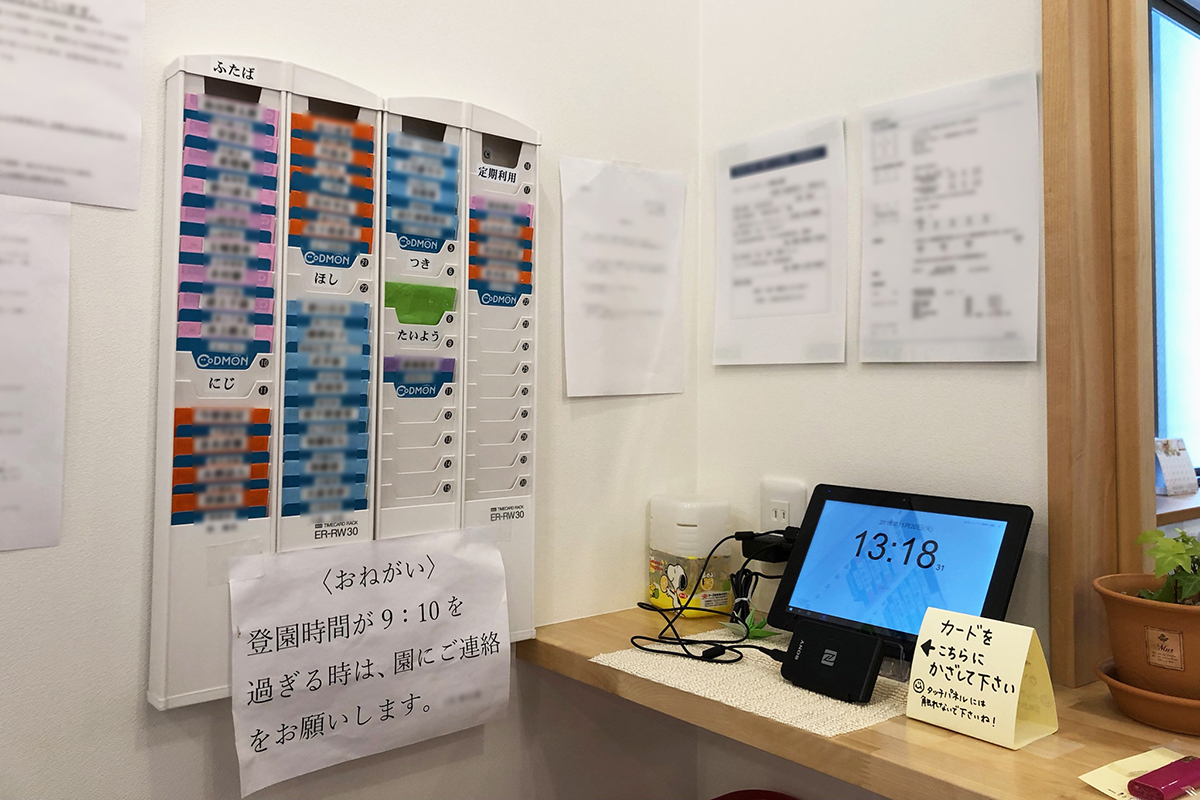

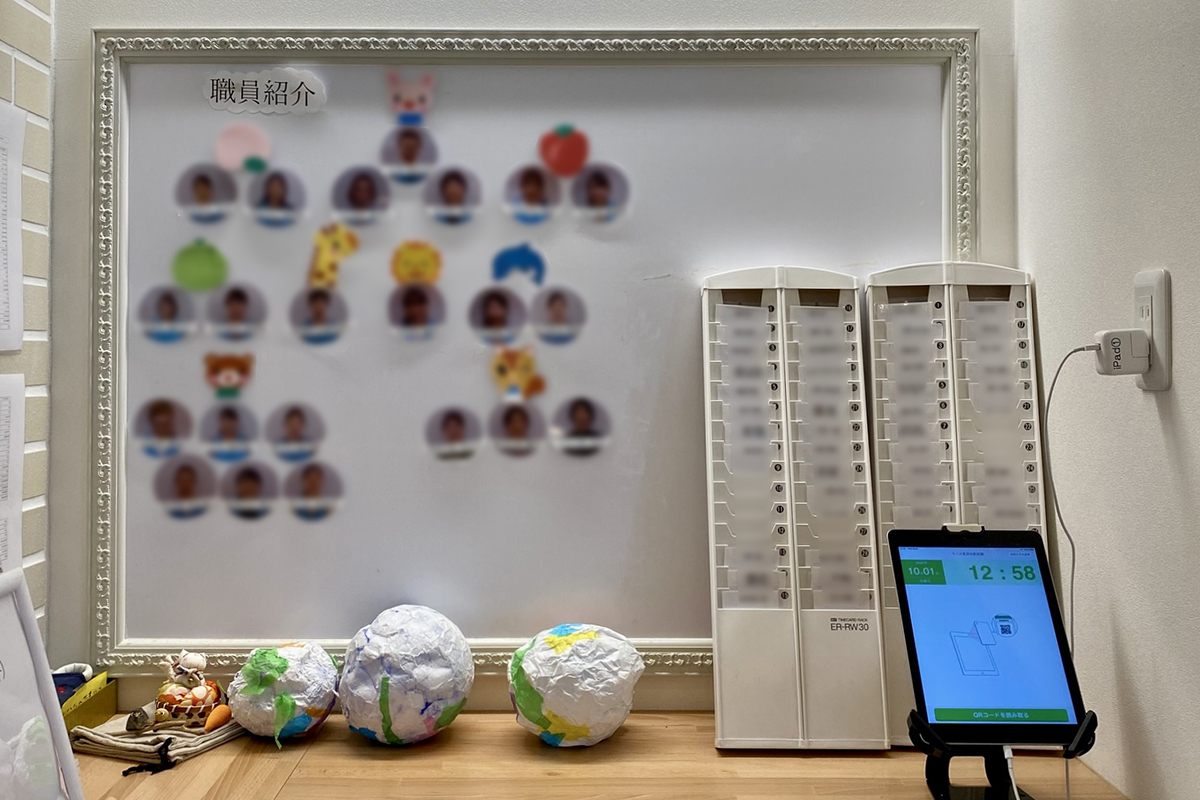

代表的なものは、登降園の時間管理の機器類です。私の子どもが園児だった10数年前はタイムカード(写真25)が一般的でしたが、現在は非接触型のカード(写真26)やQRコードの機器も使われています(写真27)。したがいましてカウンター近くにコンセントは必須です。

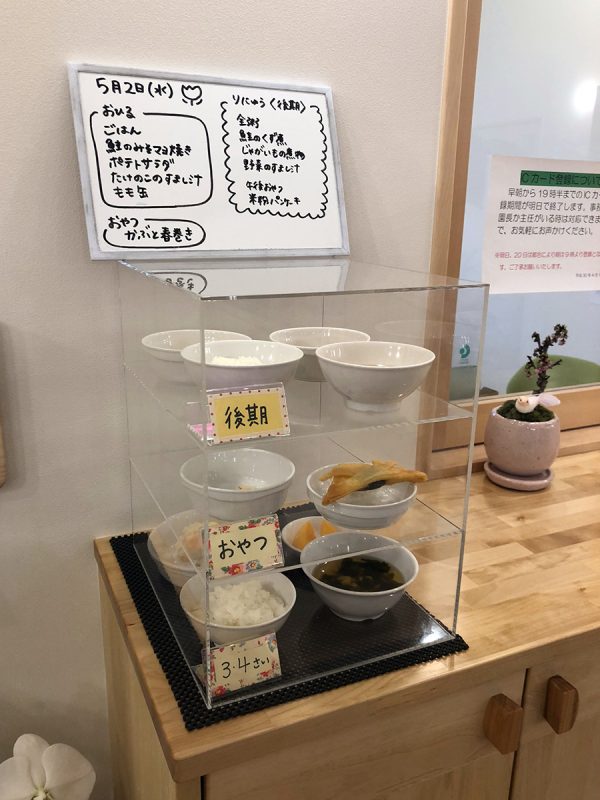

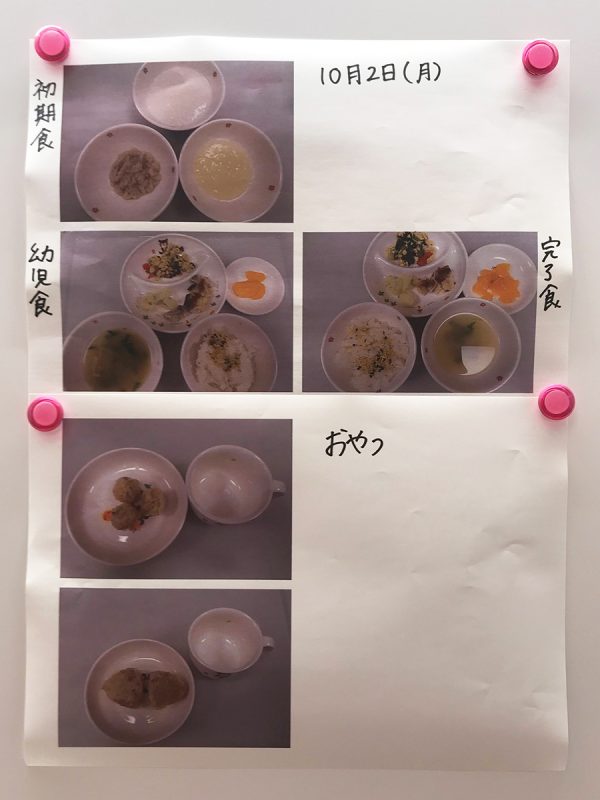

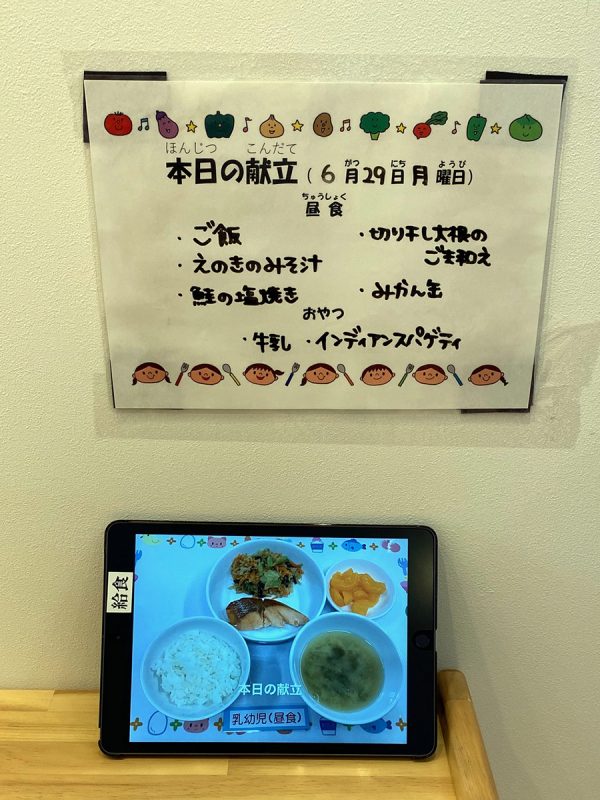

また、給食のサンプル食も展示されます。これは、保護者への食事情報を提供するためです。実物を透明のアクリルケースに入れて展示する(写真28)ことが多いですが、夏場の衛生管理等の理由から、写真での展示(写真29)や、タブレットでの展示(写真30)も増えてきてます。

続いて掲示板です。

「玄関をすっきりさせたいので掲示板はいらない」という法人代表の意見を採り入れ、掲示板のない玄関をつくったことがありますが、開園後すぐに壁にお手紙や飾り付けをされ、よりごちゃごちゃした雰囲気になったことがあります。私はそれ以来、掲示をする場所を明示する意味で、掲示板を設けています。

保護者への連絡事項や保育内容の説明、自治体の子育てイベントのポスター、お散歩ルートの案内など、さまざまな情報が掲示されるため、掲示板はできるだけ大きくします。

保育園では画びょうを使用しないため(落下した時に足に刺さったり、飲み込んでしまうため危険)、薄い鉄板の上にホワイトボードフィルムを貼って仕上げることで、マグネットバーで紙を掲示したり、マーカーでの文字書きが行えるようにします(写真31)。

○

事務室との関係

多くの場合、事務室は玄関に隣接して配置されます。

私は事務室と玄関の設計において、保護者と保育士が円滑にコミュニケーションがとれることと、書類等の受け渡しや書き物のしやすさ等を重視して設計しています。

具体的には、玄関のタタキ(土足ゾーン)と事務室が隣接し、カウンターを挟んで保護者と保育士が対面できるようにすることです。

これにより、保護者に靴を着脱させたり、保育士を事務室から出させなくて良いレイアウトが可能となり、円滑な対応が可能です。また、カウンター越しに近い距離で会話することで、保護者と保育士の関係を良好に保つこともできます(写真32,33)。

一方、写真34は玄関の正面に事務室がある例です。玄関のタタキとカウンターの間に上足の床があるため、書類のやりとりには、保護者が靴を脱いでカウンターまで行くか、保育士がタタキまで行くかのいずれかとなり、一手間多くかかりますし、会話をする際にも保護者は上がり框の先端に立って行うため、保育士との距離もあり、自然なコミュニケーションが難しくなります。

○

長い上がり框(がまち)と適度な段差

玄関のタタキから一段上がる部分を上がり框と言いますが、この上がり框をできるだけ長くすることも重要です。

お散歩や外遊びに行く際、1クラスの子どもたちが一斉に靴を履くことができる必要があります。上がり框の長さが短く、複数回に分けて靴の着脱をする場合、最初に靴を履くことを終えた子どもたちは、次のグループの子どもたちが履き終わるまで待たなければなりません。その間じっと待ってられない子どももいますので、子どもを見守る保育士が必要になります。

そのため、私たちは上がり框の長さを確保するため、工夫を施します。

写真35のように広い玄関の場合は、上がり框をL字にしておけば事足りますが、写真36,37のように狭い玄関の場合にはU字型に上がり框をつくり、できるだけ長さを稼ぎます。

それと、上がり框の段差についても気にする必要があります。

東京都、横浜市、大阪市等の保育園は「福祉のまちづくり条例」により、玄関から車椅子使用者用トイレや保育室・遊戯室までの経路上には段差が禁じられます(ほとんどの自治体が2cmまでの段差は認めてますが)。したがって上がり框の段差も基本的には2cm以内になりますが、玄関が広く確保できて1/12勾配のスロープを設けられる場合や、福祉のまちづくり条例を制定していない自治体の園舎では、上がり框に10cm程度の段差を設けています。大人でもそうですが、平らの床に座って腰を90度に曲げて靴の着脱をするのは結構大変です(掘りごたつ状でない座敷で座椅子なしでの宴会は厳しくなってきました)。筋肉やバランス感覚の発達が未熟な子どもたちであればなおさらです。適度な段差は玄関に欲しいといつも思います(写真38,39)。

○

終わりに

ここまで紹介してきたことは、私が多くの子ども施設を設計監理してきて培った「我流のノウハウ」です。園それぞれで玄関に対する考え方は異なると思いますので、必ずしも正解であるとは限りません。あくまで、園舎の玄関をつくる際のアイデアのひとつとして受け取ってもらえれば幸いです。

○

投稿者プロフィール

石嶋寿和(いしじまひさかず)

東京都渋谷区生まれ、茨城県古河市(旧猿島郡総和町)出身。

曽根幸一・環境設計研究所を経て2004年に独立し、個人事務所として石嶋設計室を設立。2006年には株式会社石嶋設計室に改組。 独立後もスタッフ時代に担当していた都市デザインの仕事を続けていたが、たまたま90㎡の保育所の内装設計を依頼され、現在までに新築、改修を問わず、200園以上の子ども施設の建築に携わる。

現在では、子ども施設の建築を通じて培ったノウハウを生かし、幅広く新しい建物を生み出している。

○