幕張ベイタウンについて想うこと

2022.11.22

もう1ヶ月以上も前の話しになりますが、スタッフを連れて私の青春、幕張ベイタウンの見学をしました。

○

幕張ベイタウン計画の概要

幕張ベイタウン(幕張新都心住宅地区)は、千葉県が推進した幕張新都心地区の南側に位置している住宅地です。面積は84ha(なんと東京ドーム18個分。イメージ沸きませんが)で、計画人口26,000人です。総戸数は当初は8,100戸でしたが、千葉市の平均世帯人数の減少により、最終的には9,400戸になりました。

幕張新都心地区をもう少しわかりやすく説明すると、幕張メッセ、千葉ロッテマリーンズの本拠地であるZOZOマリンスタジアム、コストコ、イオンモール幕張新都心、三井アウトレットパークがある場所です。

マンションデベロッパーには、三井不動産グループ、清水建設グループ、野村不動産グループ、三菱地所グループ、幕張シティ(伊藤忠グループ)、丸紅グループ、都市基盤整備公団(UR)、千葉県住宅供給公社が参加しました。

幕張ベイタウン計画の特徴は、次の通りです。

- 碁盤目状の道路に沿って建てる「沿道型建築」による街並みデザイン

- 街並み形成の方針や沿道型建築のデザインなど、都市デザインについて具体的な展開のあり方を示した「都市デザインガイドライン」の制定

- 街づくりのコンセプトを理解し、都市デザインの担い手として調整業務に当たる専門家である「計画設計調整者」を各デベロッパーに専任

- 魅力的で変化に富んだ街並み形成のため、ひとつの街区に複数建築家を起用

私の師匠である曽根幸一氏(以下、曽根さん)は、以前に都市デザインガイドラインの作成にも携わっていたこともあり、デベロッパーの中でも級長的な役割を担う三井不動産グループの計画設計調整者として選任されました。

○

目次

- 幕張ベイタウン計画の概要

- 幕張ベイタウンと私(石嶋):1991年10月〜2015年9月

- マリーンデッキ(歩道橋):1997年6月〜1999年6月

- セントラルパーク(SH1-1,2街区):1993年秋〜2003年3月

- パティオス3番街(M2-3街区):1991年秋〜1995年3月

- パティオス11番街(M7-1街区):お手伝い時期1995年頃

- 幕張ビーチテラス(H2-2街区):2003年10月〜2007年3月

- 道路

- (SH2事業地区)

- あとがき

○

幕張ベイタウン(幕張新都心住宅地区)と私(石嶋)

「石嶋は千葉大卒だから幕張担当」と、入社半年後に曽根さんに言われて以来、マンションの企画設計、集会場・歩道橋・道路の設計まで、24年間にわたって、ベイタウン計画にどっぷり浸かってきました。私は13年と1ヶ月間(平成16年4月で退社。つまり今に至るまでずっとゴールデンウィークです)勤務した後、独立し、その後も10年間はベイタウン計画に携わりました。独立直後はベイタウンの仕事しかなく、2〜3年間はベイタウンの仕事のみでご飯を食べさせていただだきました。

その後、小さな保育園の内装改修の設計を担当し、待機児童解消の波に乗って、現在に至っています。今では子どもの建築のウェイトが大きくなっている私ですが、元々はベイタウン計画で身につけた都市デザインを生業にするつもりでした。

しかし、スタッフ募集の面接では「園舎や子どもの施設の設計をしたいので応募しました」と言われたことに違和感を覚えました。そこで私の設計活動の前半部分をスタッフに紹介するために幕張ベイタウンツアーを開催しました。

○

マリーンデッキ(歩道橋):1997年6月〜1999年6月

JR京葉線 海浜幕張駅で下車し、アウトレットモール、幕張海浜公園を抜けて、まずはベイタウンの玄関口であるマリーンデッキへ。

私はこれまで、建築設計はいくつか担当してきましたが(もちろんベイタウン内で)、マリーンデッキは初めての土木設計でした。一見同じように見える土木と建築ですが、設計や工事の作法が全く異なりカルチャーショックを受けました。

例えば基本となる長さの単位です。建築では「mm(ミリメートル)」ですが、土木では「cm(センチメートル)」です。土木設計の担当者は寸法を「○セン」と言い、1mを、土木の人は「100セン(チメートル)」と言い、私たち建築の人は「1000」とmmを省略して言います。土木の人がなぜ「チ」を省略するのかは聞きそびれましたが…。

マリーンデッキは、ベイタウンの玄関口に位置しているため、街のランドマークとしてデザインするよう、都市デザインガイドラインに位置づけられています。街のゲートとして、新しい街を訪れる時の高揚感や期待感を煽る演出装置としてデザインすることを期待されました。

下記に出てくる超高層街区であるセントラルパークの幹事計画設計調整者は曽根さんでしたので、そこに隣接するマリーンデッキは、曽根さんの指導の元、設計が進められました。

マリーンデッキは2本の丸パイプの上にPC(プレキャストコンクリート)板を載せた歩道橋で、幕張新都心地区にあるようなアルミパネルで覆われたお化粧満載の歩道橋ではなく、構造美を強調したデザインです。歩道橋は建物と異なり、道路を渡る機能しかありませんので、何を根拠にデザインするか、かなり悩みました。

マリーンデッキのスロープ(土木)と、下記のセントラルパークウエストの高層マンションの階段(建築)の高さを合わせ、並走させることは大変な作業でした。勾配や踊場の位置を調整して相互に行き来できるようにすること、階段に面して床レベルが異なる店舗を複数設置することなど、様々な調整がありました。

ベイタウンの反対側(公園側)は幕張海浜公園に着地し、弓形のスロープで公園中央部に自然に降りていきます。しかし、千葉県から「歩道橋は道路上で完結する必要がある」との指摘を受けました。そこで、公園の敷地を一部割譲して道路とし、歩道上に利用頻度の低い階段を設置しました。また、当初は駅側に向けたスロープだけを計画していましたが、「公園は駅への動線ではない」との指摘も受けました。そこで、公園の利用を促進するという目的でマリーンデッキから両側にスロープを延ばし、中央には見晴台と大階段を設置しました。

○

セントラルパーク(SH1-1,2街区):1993年秋〜2003年3月

続いて、超高層街区のセントラルパークです。これはほどんど私の青春でした。事務所に勤め始めて3年目、1993年(24歳)から関わり始め、2003年3月(34歳)の幕張パークタワーの竣工までお付き合いしましたので、足かけ10年間担当しました。

当街区は、3.2ha(東京ドーム0.68コ分)の敷地を半分ずつに割って、三井不動産グループと清水建設グループが、それぞれ事業化する予定でした。しかし、敷地の形状が正方形に近かったため、分割の仕方によってそれぞれの敷地に大きな差が出ることがわかりました。そこで、2つのグループが一体となって開発した方がメリットが大きいと判断し、共同事業として開発することになりました。

計画当初は、神保町にプロジェクトルームがあり、私も半常駐していました。鹿島建設、清水建設のゼネコン設計部の先輩から、建築について多くのことを学びました。日本を代表するスーパーゼネコンがしのぎを削って、企画設計を進めていたため、プロジェクトルームは常に戦場のような状態でした。曽根さんも交えた打合せではいつも白熱した議論が行われ、曽根さんが帰ると担当者どうしは一切話さず、冷戦状態でした。

が、それも今は良い思い出です。ここ2年はコロナの影響で中止されていますが、当時の担当者たちが集まって「同窓会」と称した宴会を毎年開催しています。30年前のことを懐かしみ、お酒を酌み交わしながらワイワイ騒いでいます。私も社長になり、こき使われることは少なくなりましたが、この会に行くとペーペー時代に逆戻りした気分になります。

さて、思い出はこれぐらいにして計画内容を少々。

セントラルパークは、敷地面積3.2haの大規模な超高層街区です。マンション用地は、西街区(セントラルパーク・ウエスト)と東街区(同イースト)の2つに分かれており、商業施設街区を加えた3街区で構成されています。マンションの総戸数は両街区合わせて1,005戸の巨大な分譲マンションです。定期借地権付き分譲マンションと賃貸マンションが多いベイタウンの中、西街区は唯一の土地付き分譲マンションでした。

途中、バブル崩壊の影響もあり、計画は二転三転しましたが、現在実現している200戸程度の細いタワーマンション2棟と12〜14階建の沿道型の高層棟で構成するマスタープランができあがったのは1989年の頃です。

○

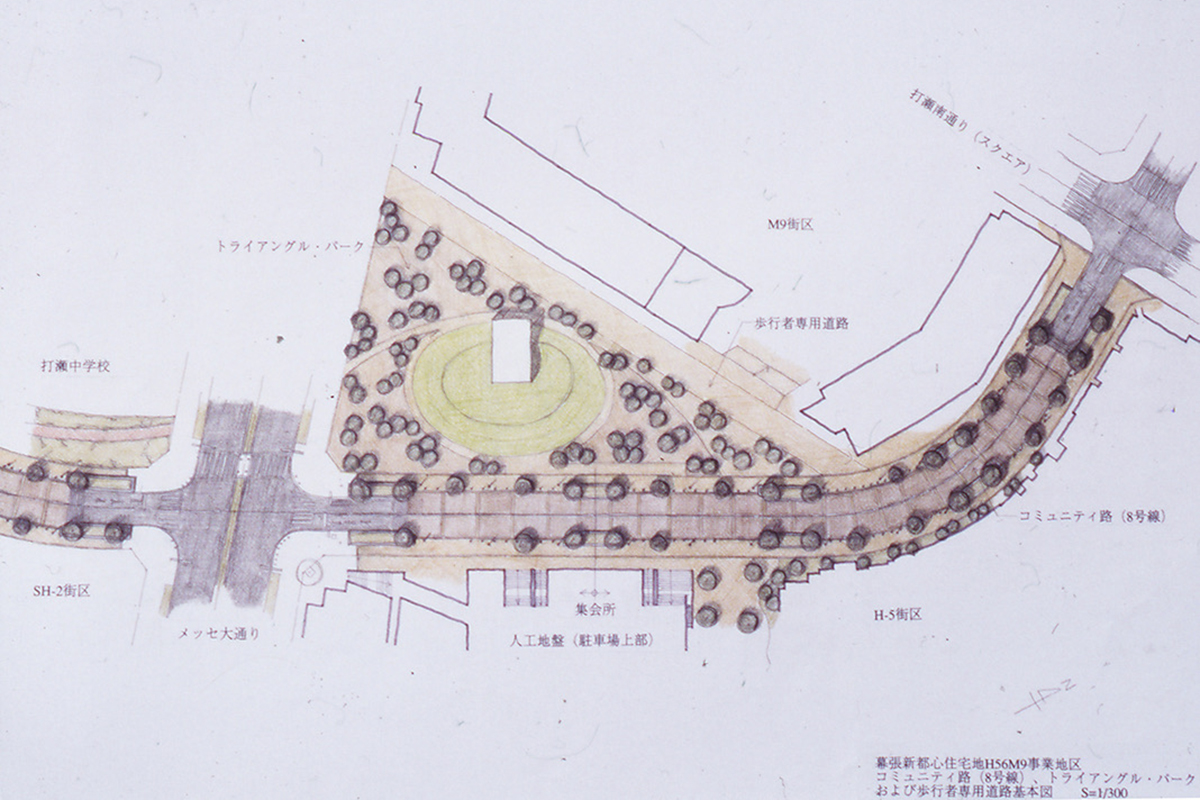

ツインタワーと同様に、敷地の中央を貫通する並木道もセントラルパークのシンボルです。幅員はベイタウンの道路幅(建物の間隔)と同じですが、歩行者専用で、ケヤキの巨木を整然と連続させることで、ベイタウンの街路とは一線を画したデザインとしました。

セントラルパーク・ウエスト(SH1-1街区)

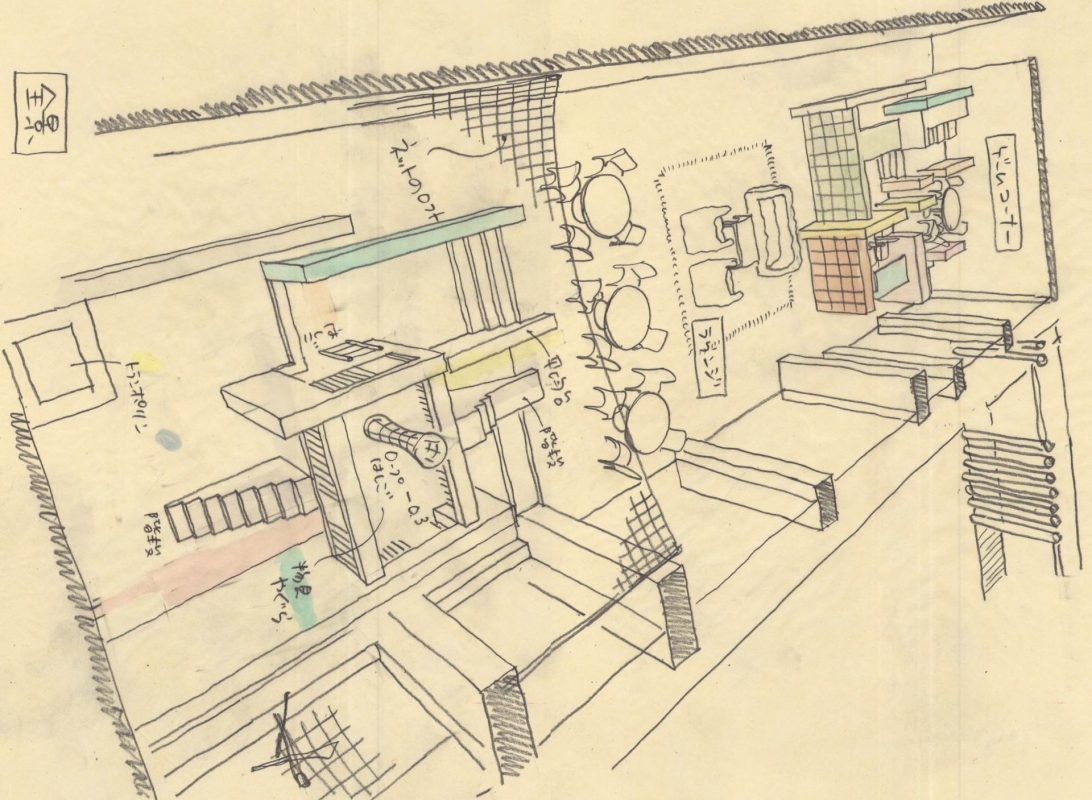

設計は西街区(セントラルパーク・ウエスト)からスタートしました。曽根さんは設計調整と並行して、集会所2棟と中庭の設計監理を担当しました。第一期は沿道型住棟を建設し、第二期は中央にタワーを建設する計画だったため、工事ヤードの確保が優先され、残った三角形の隙間に鋭角な三角形の集会所をつくりました。

両集会所ともただのハコではなく、明確な目的をもった集会所としました。アトリエハウスは木工・絵画・陶芸に対応した集会場で、キッチンハウスはアイランドキッチンを備えていて、複数の家族がパーティに利用できる集会所です。外観はいずれも室内での楽しげな活動が中庭ににじみ出るように、また狭い中庭でも視線が通るように、全面ガラス張りにしました。

似たような集会所がなぜ2棟あるかというと、企画設計段階からしのぎを削っていたスーパーゼネコンが1つずつつくっていたためです。外観はほぼ同じですが、建材メーカー等も異なるため、ほぼ同じ打合せを2回する必要があり、頭が混乱した記憶があります。

○

セントラルパーク・イースト(SH1-2街区)

次は東街区(セントラルパーク・イースト)。ここでも集会所の設計です。西街区では「図工」「技術」「家庭科」でしたので、今度は「体育」に対応した集会所「スタジオハウス」です。

1階はバレエやヨガに対応した小さなジム。一面鏡張になっており、バレエのバーも取り付けました。一方、2階は託児所としました。まだこの頃は私に子どもはいませんし、子どもの施設の設計の経験もありませんでしたので、今見ると目を覆いたくなるようなことが満載だと思います。

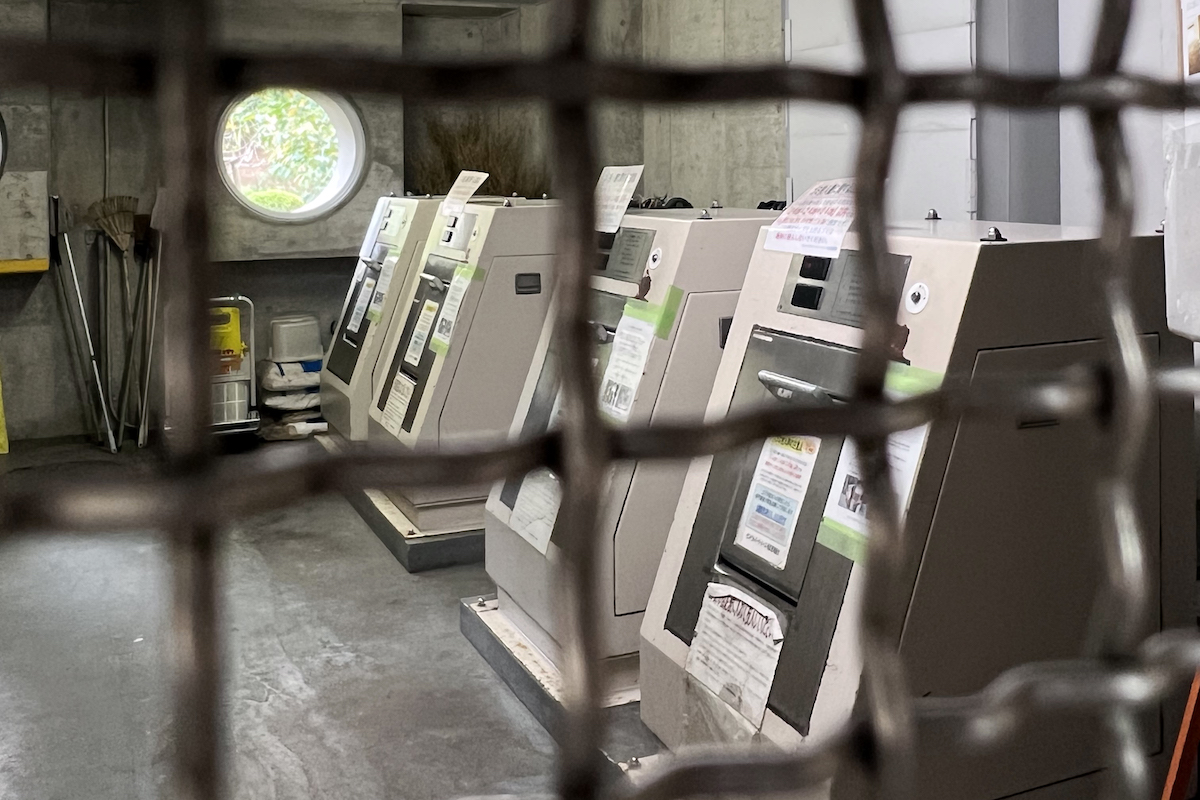

西街区も東街区も集会所の1階には、廃棄物空気輸送システム(通称「真空集塵」)のゴミ投入口があることも忘れてはいけません。ベイタウンは電柱がない街として当時から有名でしたが、実はゴミ収集車も走っていません。これは、道路の地中に共同溝という大きなトンネルが埋められており、そこに水道、電気、電話等に加えて、廃棄物の輸送管が設置されています。この輸送管につながっているのがこのゴミ投入口です。ゴミ投入口は全街区にあり、地中深くまで延びた筒にゴミを放り込んでおきます。スケジュールにあわせてセントラルパークに隣接したクリーンセンター(ゴミ収集施設)が吸い込むとゴミが瞬間移動します。

もちろん住棟の下に設置しても良いのですが、ゴミがスムーズに流れるためには半径○m以上の曲率で曲げないと行けないとか、急勾配はダメだとか制約が多く、また輸送管自体も太いので、住棟下で深い杭や大きな基礎の間をかいくぐるよりも、小さな集会所の下の方が有利なため設置されました。

セントラルパークの設計中は、私生活でも大きな転換点がありました。プロジェクトルームにいた時に、妻と付き合い始め、3年ほど付き合った後、幕張パークタワーの設計開始前に結婚しました。結婚式には、三井不動産、清水建設(デベ)、鹿島建設、清水建設(設計)の担当者や建築家等、セントラルパークに関わった多くの方々に参列いただきました。また結婚式の1週間前にニューヨークへ視察旅行に行き、ホテルの部屋からエンパイヤステートビルに向かって締めのスピーチの練習をしていたことや、今はなきワールドトレードセンターに上ったのも良い思い出です。

ちなみにセントラルパーク以降、正式名称の脇に計画段階での仮称(○○-○街区)を記載しています。関係者しか知らないと思いますが…。頭がMはミドル=中層街区、Hはハイ=高層街区、SHはスーパーハイ=超高層街区です。

最後に2棟のタワーマンションの写真を掲載しておきます。

○

パティオス3番街(M2-3街区):1991年秋〜1995年3月

話しが前後しますが、ベイタウン計画に関わり始め、最初に担当したのがパティオス3番街でした。

約70×80mの長方形の敷地で、戸数は110戸程度だったと思います。まだ道路も整備されていない広大なベイタウンの中で、6街区のうちの1つとして先陣を切って開発されました。

道路に沿って住棟を建てる(=沿道型住棟)ベイタウンのデザインガイドラインを忠実に遵守した計画でした。一昔前は映画やテレビドラマ、CM等にもよく使われていましたので、ご存じの方も多いと思います。

案外知られてないことだと思いますが、幕張ベイタウンのメインとなる道路は、南北軸から約20度ほど西に傾いています。これは、美浜プロムナードと並ぶメインストリートであるバレンタイン通り(2005年の千葉ロッテマリーンズの日本一のパレードで使用されたため改名されたが、元々は富士見通り)が富士山に向かった軸だと聞いています。

これまでの日本の住宅地開発では、大きな敷地の中に南向きの住棟を建てるのが一般的でした。しかし、幕張ベイタウンでは、長方形の街区の四周に沿って住棟を建てる新しい試みでした。そのため、南向きでない住宅も多く出てきます。さらに、道路が20度振れているため、西向きの住宅と東向きの住宅では日照時間が微妙に変わってきます。このような難しい条件の中で、曽根さんを中心に、暗中模索で企画設計を行いました。打合せはいつも終電まで及びましたが、それでもまだ結論が出ない状態で計画は進みました。

また道路に面してできるだけ共用廊下をつくらないようにするため(=北側にも居室を設ける)、北側の住棟ではスキップフロア(エレベーターを1,2,5階にだけ止め、3階は2階から1層階段で上り、4階は5階から1層階段で降りる)や、5,6階のメゾネット住宅を採用して、北側にも住宅の居室を設けました。バリアフリーやユニバーサルデザインが重視されている現代において、スキップフロアはすでに死語かもしれませんね。

企画設計がまとまり、住棟設計を行う3人の建築家が加わり、1992年3月から基本設計がスタートしました。

曽根さんは、ガイドラインや企画設計の理念に沿うように住棟設計者を誘導し、創意工夫に富んだ提案をどんどん採用することで、より発展的なかたちで竣工させるのがメインの仕事でした。私はそのお手伝いを少しだけしました。また、曽根さんの元で、中庭にある小さな集会所と中庭の設計を担当しました。しかし、まだ事務所に入って1〜2年目で、初めての担当でしたので、設計のことは全く何も分からず、住棟設計の建築家や、構造・設備設計の皆さんから、たくさんご教示をいただきました。

1993年4月、3番街のが6街区のトップを切って着工しました。級長である三井不動産グループは、トップでなければならないと設計段階から発破をかけられてました。海側に同じかたちの現場事務所が6棟並び、共同の食堂も建ちました。現場事務所から海浜幕張駅まで歩くと往復1時間弱かかりますので、毎回の昼食は、食堂or弁当でした。

1995年1月17日は、竣工直前でしたが、現場定例がありました。私は朝寝坊したので、急いで現場事務所に駆けつけたところ、テレビを見ながらみんなが騒いでいました。そこに写っていたのは高架道路が横倒しになっている映像。そうです。阪神・淡路大震災が発生したのです。住棟設計者のひとりが大阪の建築家でしたが、幸い大きな被害はなく、胸をなで下ろしたことを記憶しています。

地震を乗り越えて、同年3月には第一期入居の6街区が竣工し、美浜プロムナード上で盛大な街びらき式典が開催されました。

しかし、大きな空き地の中にポツンと建つ沿道型の6街区は滑稽な景観でした。これから開発が進み、街になっていくことは分かっていましたが、まだ沿道型住棟が対面して建っているのはカタカナの「キ」の字の部分だけでした。あとどれぐらいで街が完成するのかな…。となんとなく思いました。

最後にパティオス1〜6街区の工事中の写真や、街開きの写真を載せておきます(こんな写真持っている人、私ぐらいしかいないはず)。

○

パティオス11番街(M7-1街区):お手伝い時期1995年頃

11番街はベイタウンの中で最も有名な街区だと思います。世界的な建築家スティーブン・ホール氏が設計しました。この街区は3番街等に代表されるベイタウンの標準的な街区よりも長辺が長く、約70×135mです。ここにホール氏は、ひらがなの「の」の字の住棟配置を提案しました。

ホール氏は、規則的な開口が繰り返される「サイレントビルディング」と呼ばれる基壇部と、様々な場所に点在する「アクティブビルディング」を、対比的なデザインとして提案しました。

前述のとおり、ベイタウンでは、街区ごとに複数の建築家を起用し、立面が縦方向で切り替わることを前提としています。しかし、ホール氏の提案は、サイレントビルディングとアクティブビルディングでデザインが切り替わっていたため、ガイドラインで想定していない構成でした。そのため、ベイタウンの全体調整会議である計画デザイン会議ではベイタウンにこの計画は有りか無しか様々な議論が交わされました。最終的にはサイレントビルディングの開口部内のサッシュの形状の違いやフラワーボックスや庇等の有無で変化を出すことで、ホール氏の提案が承認され、3番街の1年後の1996年3月に竣工しました。

当時はインターネットやメールが普及しておらず、ホール事務所とのやりとりは常にFAXで行っていました。日米で設計を進めていたため、日本で夜まで働いて帰宅前に国際FAXを送ると、翌朝には返信FAXが届いてます。時代はバブルの後半、まさに「24時間戦えますか」の世界でした。

11番街の計画は、前述のセントラルパークと同時期にスタートしました。私はちょうど3番街の実施設計を終えて後は現場監理という状況でした。上司から「石嶋は次はM7-1とSH-1、どっちやりたい?」と聞かれました。他にもプロジェクトはあったのですが、次もベイタウンの担当ということは決まっていたようで、完全に沼にはまりつつありました。

11番街は当初から、ホール氏が企画設計を行うことが決まっていたため、ボクは自由度が高いセントラルパークを選択しましたが、手が空いた時は実施設計のお手伝いもしました。

最初はどんなものができあがるのか少し不安でしたが、できあがってみるとサイレントビルディングとアクティブビルディングの対比的なデザインは素晴らしく、中庭や住棟下の水盤は周囲に美しい水影を映し出しました。

○

幕張ビーチテラス(H2-2街区):2003年10月〜2007年3月

セントラルパークの次に担当したのが、幕張ビーチテラスです。

セントラルパーク以降、三井不動産グループと清水建設グループは、共同事業体制で進めることになりました。しかし、幹事企業が変更になり、セントラルパークが三井不動産グループが幹事だったのに対し、ビーチテラスは清水建設グループが幹事となりました。

計画設計調整者は、デベロッパーと一体ですので、ビーチテラスの企画設計と設計調整を行うのは曽根さんではなく、清水建設グループの計画設計調整者である故・大村虔一先生が担当することになり、曽根さんはひとりの住棟設計者として参加しました。

大村先生は元々、都市計画設計研究所という都市計画事務所を主宰され、都市計画の第一線で活躍されてきましたが、この頃は事務所を離れ、母校の東北大学で教授をされていました。そのためスタッフがいなく、研究室の卒業生で仙台市で活動しているNPO法人(都市デザインワークス)のスタッフを担当者にしましたが、東京にいる事業者とのやりとりが難しく、ベイタウン計画での経験を重宝されたため、曽根さんの事務所に所属しながら、私は大村先生のスタッフとして働くことになりました。

都市計画家である大村先生が考える企画設計はとても刺激的でした。ビーチテラスは海に面した街区ですので、海に面した場所に多くの住宅を配置すれば、高く売れると誰しもが思いますが、大村先生は、海に面した場所を大きく開けて、多くの住宅から海が見える方が街区全体としての価値が高くなるかもしれない(利益が大きくなるかもしれない)と考えました。

デベロッパーから加点表をもらい、日当たり、方位等、多くの要素をエクセルに入力して総得点を算出したところ、海側に住宅を多く積んだ案よりも、海側を大きく開けた案の方が得点が高かったため、デベロッパーも納得し、企画設計図が完成しました。

その後私は、大村先生の下で設計調整チームの一員として働きましたが、師匠の曽根さんに対しても「企画設計の理念とは異なるため、その提案は不可です」とダメ出しをする等、下剋上の状態で仕事をしました。

このプロジェクトの最中に私は曽根さんの事務所から独立しました。そして、集会場・駐車場棟・中庭の設計監理業務を、清水建設グループと三井不動産グループから事務所の最初の仕事として受注することができました。

詳しくは、幕張ビーチテラスのページへ。

○

道路

ベイタウンのコンセプトは、街区ごとに複数の建築家を起用して、変化に富んだ街並みをつくることです。一方で、エリアごとにはある程度のまとまりが必要であるとも考えられています。

そのため、複数の街区からなる事業地区を幹事となる計画設計調整者がまとめてきます。その幹事計画設計調整者が、セントラルパークでは曽根さんであり、ビーチテラスでは大村先生でした。

幹事計画設計調整者は、地区のデザイン方針を決定するとともに、地区内の公共空間(道路や公園等)のデザインも担当します。私はここで緩やかに弧を描く道路の設計を担当しました。レンガの舗装パターンから始まり、車止め、街路灯、街路樹等の選定にも携わりました。

○

(SH2事業地区)

幕張ベイタウン計画もついに終盤にかかりました。幕張ビーチテラスの次は、駅から最も遠いSH2事業地区が始まりました。事業実施体制はセントラルパーク(SH1街区)同様、大きな敷地を2分割してそれぞれ開発する仕組みでしたが、セントラルパークのように街区を包括する名称はつけませんでしたので、ここでは(SH2事業地区)と仮称だけの標記となっています。

この街区は元々マンション用地ではありませんでしたが、千葉市の平均世帯人数が計画当初より少なくなったため、計画人口26,000人から逆算して戸数を増やすことになり、新しく住宅用地になりました。事業者は、ベイタウンに関わる全事業者でプロポーザルを行った結果、私たち三井・清水グループが選ばれました。

曽根さんと私は、ここでも企画設計を担当しました。海に面していることや、幕張ベイタウンの南東角に位置することなどから、千葉市側(ベイタウンも千葉市ですが)の玄関口として相応しいアイストップとなるような計画が求められました。

○

幕張アクアテラス(SH2-1街区):2007年11月〜2010年3月

まずは高層街区の幕張アクアテラス。建物は沿道型とし14階建の板状高層棟を中心に構成しました。

その後はいつもどおり、集会所の設計監理を担当しました。ここではCUBEと呼ばれる木造の集会所を4棟設計しました。この頃私は保育所等、子ども施設の建築を多く手掛けてましたので、キッズルームの設計が必ず入りました。

詳しくは、幕張アクアテラス「CUBE」のページへ。

○

THE幕張BAYFRONT TOWER&RESIDENCE(SH2−2,3街区):2008年3月〜2015年9月

幕張ベイタウンの最期を飾るのは「THE幕張BAYFRONT TOWER&RESIDENCE」です。ベイタウンで最も高い約125mのタワーをシンボリックに建て、ベイタウンの南東端を閉める役割を果たしました。

アクアテラスが14階建の板状高層棟を中心に構成しているのに対し、この街区はタワーを中心に開放的でリゾート感あふれる計画としました。

ちなみに企画設計の真っ盛りに、石嶋家は息子を授かりました。妻は朝早くに産気づき、タクシーで産婦人科に連れて行きました。私は、あとはヒヒフーをやれば良いんだなと思っていたのですが、助産師から「しばらく生まれませんので、戻っていただいて結構です」と言われましたので、当日午後に開催される会議の資料作成のために事務所に戻りました。また私は会議の司会をしていたので、ゼネコンの部長さんにその旨を伝え、司会を代わっていただきました。

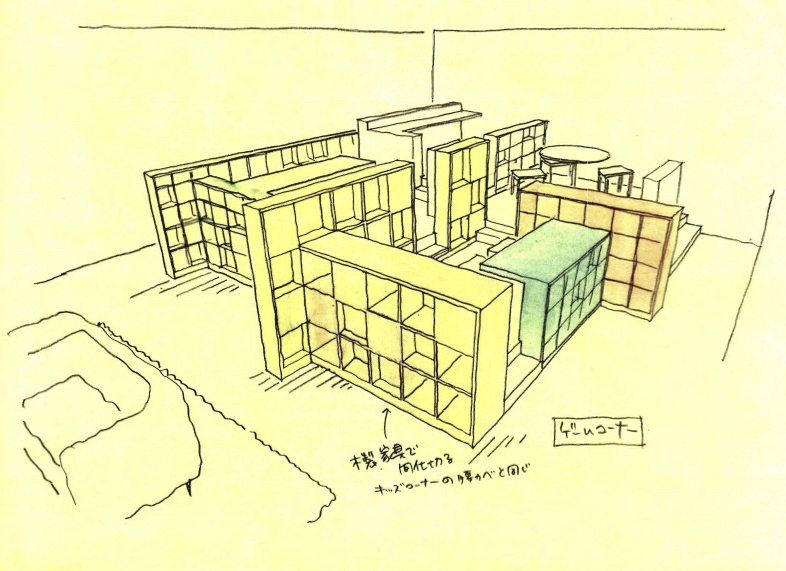

企画設計が完了し住棟設計も始まりましたので、私たちは集会所の設計を開始しました。平屋建で、タワーと中庭の中間に建ち、タワーの圧迫感を低減する役割も担っていました。

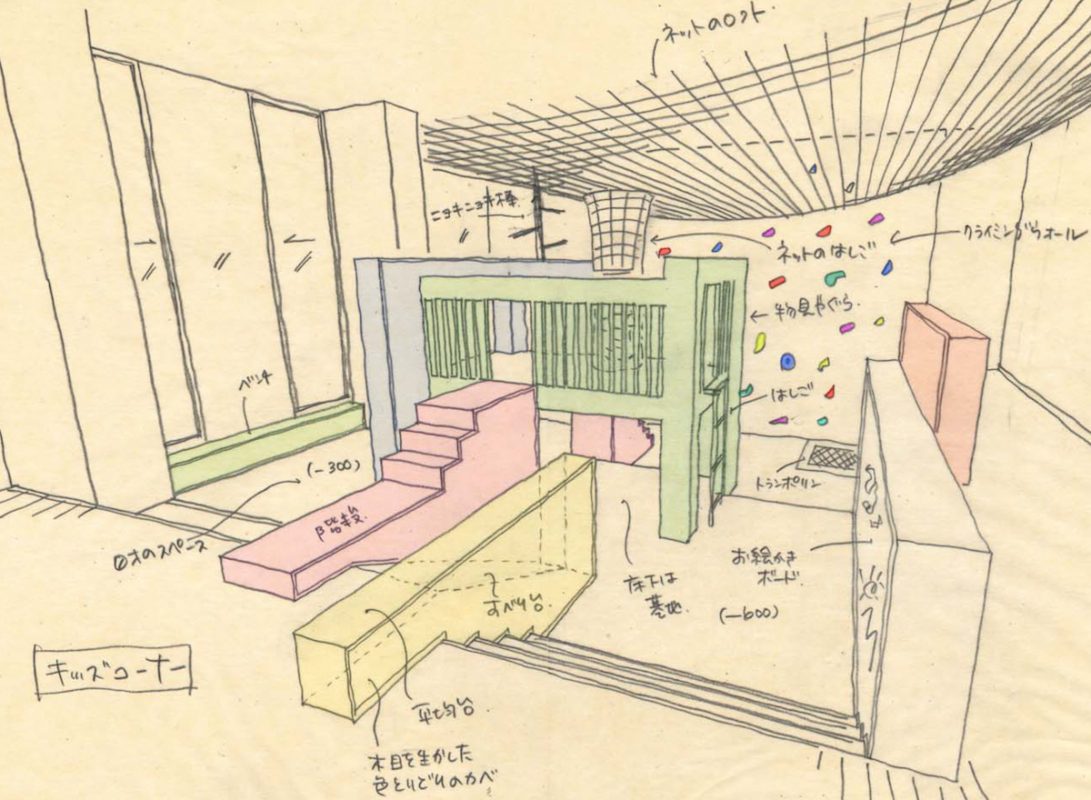

テーマはもちろんキッズルームです。ただ、これまでのキッズルームと異なるのは、身体を動かして遊ぶスペースの他に、switchやプレステ等の当時流行していたゲームをプレイするスペースを設けたことです。これまでは、子どもたちはマンションのエントランスゲームをすることが多く、ソファーを占拠して黙々とゲームをしているため、腰掛けたい人が座れないことや、エントランスの雰囲気にそぐわないという問題がありました。そこで今回は、積極的にゲームができるスペースをつくろうと考えました。

キッズルームは、3つのスペースに分けて計画しました。

1)アクティブコーナーは、様々な遊具を散りばめ、乳幼児が身体を動かして遊ぶことができる

2)ゲームコーナーは、背板が一部抜けた腰高の家具で緩やかに仕切った小学生以上が自由に遊ぶことができる。

3)ラウンジは、保護者が子どもたちを見守ることができるようにしました。

これにより、子どもたちはそれぞれの年齢や好みに合わせて、自由に遊ぶことができるようになりました。また、保護者はくつろぎながら子どもたちを見守ることができるようになりました。

実施設計も順調に進み、さあ着工!というタイミングで大きな事件が起こりました。2011年3月11日の東日本大震災です。

デベロッパーやゼネコンは震災対応に追われる中、震災後の湾岸エリアのマーケット変動による影響を考慮して、構造の見直しや防災関連設備の充実等、災害対策を重視した設計変更が行わることになりました。だからといって工事費はそれほど増えないため何らかを削り、工事費を生み出す必要がありました。

こういう時に真っ先に目をつけられるのが集会所です。私が担当していたキッズルームは機能はそのままでありながらも、戸建の建物から高層棟の1階に位置が変更となり、私の仕事は新築工事から内装工事に切り替わりました。

東ぶりにキッズルーム前を通ってみました。さすがにジロジロ見るわけにはいきませんので、さりげなく室内を見たところ、ベビーカーと数足の靴が。すでに7年経ってますが、まだ使ってもらえているんだとホッとしました。

あとがき

1991年秋から関わってきた、私の幕張ベイタウン物語は、2015年9月のTHE幕張BAYFRONT TOWER&RESIDENCEの竣工をもちまして完結いたしました。また、これは幕張ベイタウンが完成したということも意味します。

曽根さんから「石嶋は千葉大卒だから幕張担当」と言われてから、まさか24年間も関わるとは思ってもみませんでした。しかし、長期間にわたってひとつの仕事を続けましたので、やり遂げた感でいっぱいです。

24年間とはさすがに長期間で、公私ともに様々なことがありました。

・1991年:フレディマーキュリー死去、ソビエト連邦崩壊、曽根幸一・環境設計研究所入社(石嶋)

・1993年:EU発足

・1994年:カートコバーン、アイルトンセナ、金日成死去

・1995年:阪神・淡路大震災、Windows95発売、地下鉄サリン事件、パティオス3番街竣工

・1996年:パティオス11番街竣工

・1997年:香港返還

・1999年:マカオ返還、マリーンデッキ開通

・2000年:結婚(石嶋)

・2001年:アメリカ同時多発テロ事件

・2002年:ワールドカップ日韓大会、日朝首脳会談、拉致被害者5人帰国

・2003年:イラク戦争、SARS流行、セントラルパーク竣工

・2004年:イチローが年間最多安打新記録、曽根幸一・環境設計研究所退社、石嶋設計室創業(石嶋)

・2005年:愛・地球博開催

・2006年:株式会社石嶋設計室設立(石嶋)

・2007年:幕張ビーチテラス竣工、東京オフィスを墨田区横網に開設(石嶋)

・2008年:リーマンショック、息子誕生(石嶋)

・2009年:オバマ大統領就任、マイケルジャクソン死去、東京オフィスを江東区森下に移転(石嶋)

・2010年:幕張アクアテラス竣工

・2011年:東日本大震災、なでしこジャパン優勝、ビンラーディン殺害、金正日死去

・2012年:金環日食

・2013年:東京オフィスを中央区日本橋富沢町に移転(石嶋)

・2014年:クリミア併合

・2015年:THE幕張BAYFRONT TOWER&RESIDENCE竣工、幕張ベイタウン完成

幕張ベイタウン計画は、阪神・淡路大震災、東日本大震災等の自然災害や、バブル崩壊、リーマンショック等の経済危機も乗り越え2015年に完成しました。

大規模プロジェクトが軒並み中止や延期になる中、マンションの供給量を調整したり、完成時期を遅らせたりすることで、市場の状況にあわせて事業計画を柔軟に変更しました。

官民が一体となって様々な工夫を凝らしながらマンションの供給を継続させた幕張ベイタウン計画は、希に見る優れた事業計画を持った住宅地計画だと思います。

○

最近では、すっかり保育園、幼稚園、認定こども園等の園舎や子ども施設の建築の専門家みたいになっていますが、今回、久しぶりに幕張ベイタウンを案内し、それをコラムにまとめてみて、私の建築士としての原点はココなんだなと再認識しました。

私の建築設計の手法は、まず自分がタタキ台の絵を描き、それを元にスタッフや各分野の専門家と議論しながら、より魅力的な建物に仕上げていくもので、まさに幕張ベイタウンでの設計手法そのものです。

この手法が正しいのか間違えなのかは分かりませんが、今から変えるのは難しいので、この設計手法をより極め、さらに良い建物を建築主様にお届できるよう、これからも努力していく所存です。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

○

投稿者プロフィール

石嶋寿和(いしじまひさかず)

東京都渋谷区生まれ、茨城県古河市(旧猿島郡総和町)出身。

曽根幸一・環境設計研究所を経て2004年に独立し、個人事務所として石嶋設計室を設立。2006年には株式会社石嶋設計室に改組。 独立後もスタッフ時代に担当していた都市デザインの仕事を続けていたが、たまたま90㎡の保育所の内装設計を依頼され、現在までに新築、改修を問わず、200園以上の子ども施設の建築に携わる。

現在では、子ども施設の建築を通じて培ったノウハウを生かし、幅広く新しい建物を生み出している。

○