園舎のバックヤードについて想うこと

2024.03.21

子どもたちは、保育園、幼稚園、認定こども園などの園舎や子ども施設において主役となる存在です。そのため、保育室、遊戯室、ランチルーム、園庭等、子どもたちが主に利用するスペースや、それらに続く動線である玄関、階段、廊下、さらには排泄を行うトイレ等が、施設の中核をなすと言えます。

同時に、事務室や保育士の休憩室、収納や倉庫等、子どもたちが直接利用しないバックヤードの充実も、高品質な保育を実現する上で不可欠です(調理室は食育環境の充実にともない内部を子どもたちに見えるようにすることが多いため、私はバックヤードとはとらえていません)。

しかしながら、都心の園舎や子ども施設では、限られた床面積の中で定員を確保する必要があるため、バックヤードの整備は後回しにされがちです。

このコラムでは、私たちが過去に設計した園舎のバックヤードの事例と、私たちが設計する際に注意していることをご紹介します。

目次

事務室

事務室

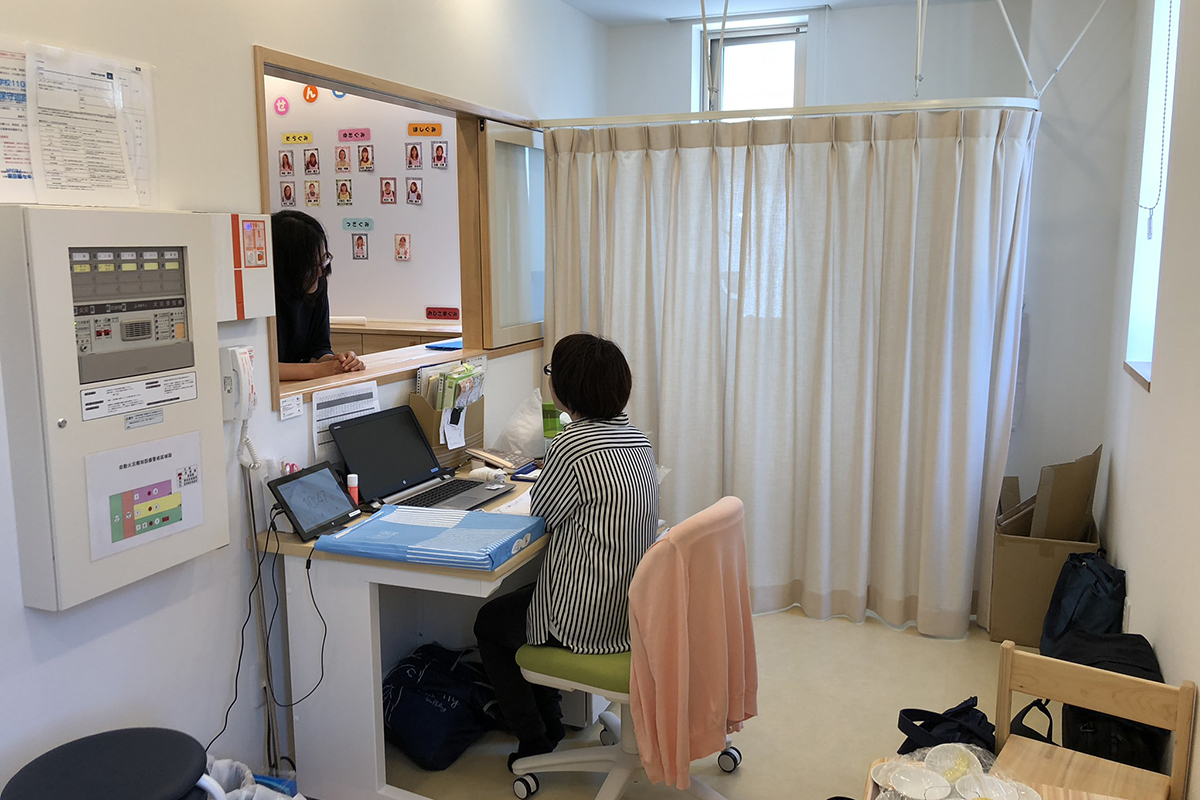

ひとつ前のコラム「園舎の玄関について想うこと」にも書きましたが、事務室は来園者の管理の役割も担うため、玄関に隣接して設けられることが多いです。

事務室には、事務机、複合機、鍵付書庫(子どもたちの個人情報や常備薬を保管)等の什器の他、自動火災報知設備、火災通報設備等の防災設備機器や、学校110番や警備会社等のセキュリティ機器が設置されることが多いです。私は防災やセキュリティ関係の機器類は1カ所にまとめて設置することを心がけています。これにより、緊急時や冷静さを欠いている状況でも、何らかの方法で外部に助けを求めることができるます。

理想的には、全ての保育士が個別のデスクを持つことが望ましいですが、それほど広いスペースを確保するのは難しいことが多いため、保育士は子どもたちの午睡中や降園後に製作や保育日誌の記載等を行っていることが多いです。

医務コーナー

体調不良になった子どもを一時的に静養させる医務コーナーは事務室内に設置することが多いです。医務コーナーは、上部を開放された吊り式のカーテンレールと防炎カーテンで事務室とは仕切られています。

カーテン内にはコットと呼ばれる簡易ベッドを置くことが多く、体調不良児がいない場合にはコットを立てかけ、事務室の一部として利用していることが多いです。また、写真6,7のような折り畳みベッドと戸棚(鍵付で常備薬等を保管)が一体化したものが保育備品メーカーから発売されており、うまくできているなと感心したこともあります。

また、照明は事務室とは回路を分け、医務コーナーだけ暗くすることができるようにすることも重要です。

休憩室・更衣室

休憩室

子どもに良質な保育を提供するには、適切な休憩時間も不可欠です。保育士は子どもたちの心身の発達を促すと同時に、命を守る重要な役割も担っていますので、仕事中は常に集中力を維持しています。そのため、休憩は心身をリフレッシュし、新たなエネルギーを得るために使われます。これにより、休憩後は再び保育に集中して取り組むことができます。そのため、快適な休憩室づくりは園舎にとって極めて重要です。

休憩室の設計で心がけていることは窓の確保です。建築基準法上、採光が確保できる面は保育室に割り当てられますので、採光が必ずしも必要でない休憩室はあんどん部屋になることが多いです。しかし、自然の光や風は保育士をリラックスさせ、休憩後の保育活動が円滑に進むと考えます。そのため、できる限り窓を確保するように心がけています。

更衣室

更衣室を設計する際、問題になるのは以下のふたつです。

ひとつめの問題は、男性保育士の更衣室をどうするかです。男性保育士の数は増加傾向にありますが、まだ女性保育士が圧倒的に多いため、男性更衣室が十分に整備されていないケースが多います。男性保育士はバリアフリートイレや倉庫で着替えることも少なくありません。

これはジェンダーの観点からも重要であり、一部の園では男性更衣室を必須としていますが、男女共用の更衣室が一般的です。その場合、写真9,10のように、防炎カーテンで区切られたお着替えスペースを設けることもありますが、それでも男女が同じ空間で着替えるのは抵抗がありますので、出入口脇に「使用中」といった札を掲示し、使用状況を管理する方等、運営で対応するのが一般的です。

なお、車社会の地方都市では、家から仕事着で車で出勤する(退勤後にお出かけする時には一度家に帰って着替える)ため、更衣室は不要と言われたこともありました。

ふたつめの問題は、ロッカーの段数です。通常、ひとつのスチールロッカーは3列で1〜3段に分かれています。標準サイズは幅90cm×奥行51.5cm×高さ179cmです。保育士ごとに割り当てられるため、在籍している人数分のロッカーが必要です。写真12のような1段のロッカーは冬に着用するロングコートには最適ですが、それ以外の季節ではスペースを無駄にしてしまいます。そのため、写真11の奥にあるようなコートかけを別途用意して、2段や3段のものを選択することが一般的です。2段であれば半分、3段であれば1/3の長さのロッカーで済みます。更衣室をコンパクトにすることで、休憩室等他のスペースを充実させることが望ましいと考えます。

調乳室

最近では、0歳児を預からない保育園や認定こども園が増加していますが、0歳児室がある場合には必ず調乳室が必須です。調乳室の設計において重要なことは、調乳室から0歳児室が見えるようにレイアウトすることです。これにより、保育士は調乳しながらも、0歳児室の子どもたちを見守ることができます。保育士の人数が不足することはありませんが、このような工夫によって子どもたちの安全を確保しています。

床面積が小さな園舎では、上記のようなレイアウトを実現することが難しい場合もあります。そのような場合は、写真17,18のようにシンクの脇を建具や壁を腰高にして、保育士が首を振れば0歳児室内を見渡せるように工夫しています。また、これにより調乳室と0歳児室の間で空気が循環し、調乳室にエアコンを設置する必要がなくなります。

さらに床面積が小さいな園舎では、写真19のように調乳室を部屋として確保するのが難しくなります。収納内にシンク等を収容するかたちになりますので、保育士が調乳室内でミルクを調整することができません。そのため、折戸を開けたまま調乳を行いますが、この状態では子どもが近づいてくる可能性がありますので、事故防止のため、ベビーゲートで仕切る等工夫が必要です。いずれにしましても、このような調乳室のレイアウトは、子どもの事故防止のため、できる限り避けたいと考えています。

昇降機

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)では、園舎は床面積が2,000m2を超えない限り、適用義務はありませんが、バリアフリー法を補完するかたちで、自治体が独自に定める福祉のまちづくり条例等により、バリアフリー法と同等の規制が園舎に適用されることもあります。

具体的には、利用居室(保育室、遊戯室)やバリアフリートイレが2階以上にある場合、道路からの経路に段差をなくす必要がありますので、エレベーターの設置が自動的に要求されます。

ただし、2階建の場合は設置要件が緩和されることが多いため、園舎によっては、エレベーターを設置sか、小荷物専用昇降機(ダムウェーター)を設置するかを選択します。私がこれまで設計した園舎では、それぞれの選択がおおよそ半々の割合で行われています。

エレベーター

まずはエレベーターです。

エレベーターを設置しても、主な利用目的は給食や大きな荷物の上下移動用ですので、小型エレベーター(小規模建物用エレベーター)を用いることが多いです。小型エレベーターは、通常のビル用エレベーターに比べ、積載荷重は200kg以下(大人なら定員3人以下)、スピードはゆっくり、昇降行程10m以下(1階から最上階までの高さ:通常の園舎では4階建までOK)等、制約は多いですが、工事費が安価なのが魅力的です。

エレベーターを日常的に利用しない理由は、安全を確保するためです。特に子どもは予期せぬ動きをすることがありますので、自動的に動作する装置、例えばオートドアも含めて、避ける傾向があります。

また、小型エレベーターの場合は、積載荷重が200kgですので、保育士(体重50kg/人と想定)が1人乗れば、5歳児(平均18kg/人)は8人が最大ですので、1クラスが1度に移動することができないこともエレベーターを利用しない原因だと思います。

まずは子どもが自由にエレベーターを動かせなくする工夫をご紹介します。写真23〜25は、3キースイッチ(暗証番号を入力するとエレベーターが起動するテンキーみたいなもの)を床から1.5mの高さに設置しています。子どもは見たらすぐ覚えますので、暗証番号でロックしているとは言えども、物理的に子どもの手が届かない高さに設置するのが安全です。

写真26のように乗降用押しボタンを床から1.5mに上げてしまうこともあります。バリアフリーの観点からははずれますが(車椅子使用者は届かない)、3キースイッチであっても床から1.5mの高さに設置すれば一緒です。

エレベーターのかごには給食運搬用のワゴンがギリギリおさまります。確実にキズがつきますので、カーペット状の養生を設置することが一般的です。

小荷物専用昇降機(ダムウェータ)

小荷物専用昇降機には、大まかに分けてフロアタイプ(床と平らでワゴンをそのまま出し入れできるタイプ)とテーブルタイプ(テーブルの高さ(70cm程度)にかごの底板があるタイプ)の2種類があります。

フロアタイプの場合は、調理室でワゴンに給食を載せて、そのまま保育室まで運搬できますが、テーブルタイプの場合は、配膳室で給食をワゴンに載せ替える必要があります。保育士の負担を考慮すると、フロアタイプの方が遥かに楽ちんですので、できるだけフロアタイプを選択するようにしています。

昔は、小荷物専用昇降機のことをダムウェーター(dumbwaiter)と表記されていました。しかし現在では、dumb(物の言えない,口のきけない)waiter(給仕人)が差別用語であるとして、名称が変更され小荷物専用昇降機(small freight elevator)となっています。

引用:神東エレベータ株式会社

段差解消機

一方、玄関前に大きな段差があり、かつスロープを設置するスペースがない場合には、写真29,30のような段差解消機を導入することもあります。ただし、段差解消機はエレベーター以上に安全性の確保が難しいため、実際に利用されることは少ないと思われます。

配膳室

園舎が2階建以上で、エレベーターではなく小荷物専用昇降機(ダムウェーター)を利用する場合は、調理室のない階に配膳室を設けることが一般的です。小荷物専用昇降機で運ばれてきた給食は配膳室を経由してから保育室に運ばれます。昇降機がフロアタイプであれば、一時的なワゴン置場ですが、テーブルタイプの場合は、かごからワゴンへの給食の載せ替えをする作業が発生します。

収納・倉庫

物をしまっておくスペースとしての役割は同じですが、私は、部屋から使うものを収納、廊下や共用スペースから使うものを倉庫と呼んでいます。

園舎内には保育備品がたくさんありますので、収納や倉庫の確保が非常に重要です。特に保育室内の収納は、寝具、椅子やテーブル、防災用具等が収納されます。寝具は園によって異なりますが、布団を使用する場合は和室の押入のように床から約90cmの高さに固定の中段を設置し、その上に可動棚を設けます(枕棚と呼ばれます)。一方、簡易ベッド(コット)を使用する場合は固定の中段は設けず、すべてを可動棚にしてフレキシブルに利用できるようにしています。いずれの場合でも、1人で高さ調整ができるように、棚板を1m以下の幅で分割しています。

収納の建具は、布団の場合は写真37のような安全性を考慮した引違いが一般的ですが、コットの場合は平置きにすることが多いので、折戸にして全開できるようにしています。

また小屋裏(屋根と天井の間の空間)や床下に大型の倉庫を設けることもあります。どちらも天井高が1.4mを超えると階数や床面積参入されますので、1.4m以下に設定しています。

バギー置場

バギー置場は玄関付近に配置することが一般的です。バギー置場には、ベビーカーとおさんぽ車兼避難車を収納します。特に0歳児を預かる場合は、個人のベビーカーが多くなるため、広い面積が必要となります。また園舎の立地によっては折り畳んでも小さくならない高級ベビーカーが多くなることもありますので、注意が必要です。一方、車社会の地方都市では、車で送迎を行うことが多いため、バギー置場を設けない園舎もあります。

バリアフリートイレ

ChatGPT

これまではだれでもトイレとか車椅子使用者用便房と呼ばれてきましたが、文字通りだれでもが使用してしまい、本来利用すべき人が使えない状況が増えたことや、オストメイトやオムツ替えなど、車椅子使用者以外も多機能に利用することが増えています。そのため、国はこれらの呼称をやめ、バリアフリートイレに変更することにしたようです。

前述のとおり、多くの自治体が定める福祉のまちづくり条例等ではバリアフリートイレの設置を求められます。

園舎の床面積にもよりますが、大便器や手洗い器の他、L型や跳ね上げ式の手すり、ベビーチェア、おむつ替え台、オストメイト用水栓等で構成されます。また、車椅子が回転できる直径1.5mの円が内接できるスペースが必要です。面積に換算すると4.5〜5m2。床面積には限りがありますので厳しいところです。

そこで、私たちは、これまで園舎に適した福祉のまちづくり条例等に準拠したバリアフリートイレを模索してきました。その結果、私たちが最終的に行き着いたのは、簡易型のバリアフリートイレです。サイズは1.3×2.0m。車椅子はトイレ内で回転はできません。大便器と洗面台の他、手すり、ベビーチェア、オストメイトのパウチ洗浄用のシャワー水栓(ケアクリックと呼ばれてます)で構成されます。フル規格のサイズを求められる場合もありますが(横浜市等)、多くの場合はOKです。

屋外階段

屋外階段

最後は屋外階段です。

子どもたちにとって園舎が平屋であることが望ましいのは当然です。保育室と園庭が連続するため、様々な保育活動が行いやすく、避難時にも有利です。ただし、保育園の場合は、近隣に公園などの代替遊戯場があれば必ずしも園庭は必要ではなく、さらに都心の園舎では敷地面積も限られるため、多くの場合、2階建以上の園舎になります(私は4階建の戸建園舎を設計したことがあります)。この場合、保育室等が2階以上にある場合は、設置基準や建築基準法により、屋内の常用階段に加えて、避難用の屋外階段を設置することが一般的です。

この屋外階段を、避難用に限定するか、それとも園庭への動線も兼ねて積極的に活用するかによって、屋外階段の設計は大きく異なります。以前、ある園長先生から「避難用の設備であっても日常的に利用することで、避難時も躊躇なく利用できるようになる」と伺いました。確かに、自宅のベランダにある避難ハッチが災害時に使えるかどうか心配です。それ以来私は、避難用の屋外階段を子どもたちが園庭に遊びに行く際にも積極的に利用できるようにしています。

写真53〜57は、屋外階段を園庭への動線として積極的に活用した事例です。避難時の安全性の確保はもちろんですが、園庭に着地しますのでデザイン性にも十分配慮して設計をしています。

最初は避難用の屋外階段について書くつもりでしたが、積極的に子どもたちが利用する屋外階段についての話になってしまいました。バックヤードではないものの、この内容をそのまま掲載することにしましょう。

手すり

手すり(子どもたちが握るバー)の設置場所についても注意する必要があります。ある自治体では「外側の落下防止柵に手すりを設置すると、子どもが足をかけて落下する危険性がある」という指摘があります。一般的には手すりは両側に設置する方が望ましいと考えられますが、たてついても良くないため、写真58のように内側の壁に取り付けるか、折り返し階段の中央部に設置するようにしています。

避難用の階段を設置する際に、コストを優先した設計とする場合がありますが、その際には注意が必要です。例えば、写真60のように蹴込板を省略すると、子どもが落下する可能性があります。また、踏板にモルタルを敷かずに鉄板のみとするとと、昇降中にコンコンという音が発生し、予期せぬクレームにつながる可能性がありますので、十分に注意してください。

既存ビルへの対応

最後に、これからはあまり需要がないかもしれませんが、既存ビルでの対応策についてご紹介します。既存ビルの避難階段は通常、コストを優先して設計されてますので、園舎の基準には合致していないことが一般的です。落下防止柵が開放的すぎたり、高さが不足している場合もあります。そのような場合には、写真61〜63のような対策を行っています。特に写真61のネットは、小さなお子様がいらっしゃる戸建住宅にも応用可能だと考えています。

終わりに

ここまで紹介してきたことは、私が多くの子ども施設を設計監理してきて培った「我流のノウハウ」です。園それぞれでバックヤードに対する考え方は異なると思いますので、必ずしも正解であるとは限りません。あくまで、園舎のバックヤードをつくる際のアイデアのひとつとして受け取ってもらえれば幸いです。

投稿者プロフィール

石嶋寿和(いしじまひさかず)

東京都渋谷区生まれ、茨城県古河市(旧猿島郡総和町)出身。

曽根幸一・環境設計研究所を経て2004年に独立し、個人事務所として石嶋設計室を設立。2006年には株式会社石嶋設計室に改組。 独立後もスタッフ時代に担当していた都市デザインの仕事を続けていたが、たまたま90㎡の保育所の内装設計を依頼され、現在までに新築、改修を問わず、200園以上の子ども施設の建築に携わる。

現在では、子ども施設の建築を通じて培ったノウハウを生かし、幅広く新しい建物を生み出している。

○